Auf den letzten Metern des 2. Weltkriegs will ein fanatischer Nazi Wolfgang Staudte mit einem Kopfschuss hinrichten, weil er angeblich ein Deserteur ist. Das tieftraumatische Erlebnis macht aus dem NS-Kultur-Mitläufer einen glühenden Antifaschisten. Seine Antifa-Metamorphose offenbart sich nicht nur in Die Mörder sind unter uns, dem ersten Film im befreiten Deutschland. Doch die weiteren Werke des im Westen lebenden Regisseurs kommen in der DDR weit besser an als in der schnell wieder rechtsdrehenden Bundesrepublik. Was also tun? Weitermachen? Rübermachen? Es soll alles ganz anders kommen. Teil 1 von Staudtes Biografie.

Kein Rennfahrer, auch kein Ingenieur – wohl aber ein Schauspieler mit Talent

Nur wenige Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs läuft Wolfgang Staudte in Berlin einem Nachbarn über den Weg. Staudte ist wegen seiner Tätigkeit als Regisseur für unpolitische, im Zweifel aber systemstabilisierende Filme vom Wehrdienst freigestellt und muss deshalb nicht als Frontsoldat „dienen“. Arglos erzählt er dem Nachbarn, dass er auch nicht vorhabe, sich jetzt beim „Volkssturm“ zu melden, der sich der bedrohlich nähernden Front der alliierten Kriegsmächte entgegenstellen soll. Der Nachbar ist Apotheker. Was Staudte aber offensichtlich vergessen hat: Der Mann ist auch ein fanatischer Nazi. Nun zückt dieser seine Pistole, richtet sie aufs Staudte Kopf und drückt…dann doch nicht ab.

„Deserteur“ Staudte kommt nochmal mit dem Schrecken davon. Das Nahtod-Erlebnis der besonderen Art wirkt wie ein heilsamer Schock. Er ist dankbar, überlebt zu haben. Er sieht nun in aller Klarheit „die Torheit, die makabre mörderische Dummheit des Krieges“, wie er zwei Jahrzehnte später in einem Interview sagt. Und zugleich fühlt er tiefe Schuld, weil er sich dem faschistischen System nicht entzogen hat. Staudte hat sich zunächst als Schauspieler und dann als Regisseur des NS-Kulturbetriebs die Hände schmutzig gemacht. Jetzt, nachdem er seiner standrechtlichen Erschießung noch einmal entgangen ist, will er eine „neue Ordnung“ schaffen, „eine neue Gerechtigkeit, an denen man einfach teilnehmen musste – jeder in seiner Art, auch der Filmregisseur.“ Als Wolfgang Staudte sein neues Leben beginnt, ist er fast schon 40 Jahre alt (1).

Wolfgang Staudte Mitte der 1950er Jahre. Foto: J.D. Noske/Anefo/Wiki Commons

Staudte erblickt im Oktober 1906 in Saarbücken das Licht der Welt. Doch bereits zwei Jahre später ziehen seine Eltern mit ihm nach Berlin. Fritz Staudte wird als Sohn eines Missionars auf Sumatra geboren, Mathilde Firmans kommt aus dem ländlichen Thüringen. Beide tingeln als Schauspieler von einer Bühne des deutschen Kaiserreichs zur anderen. Nach der Geburt von Sohn Wolfgang und der darauffolgenden Eheschließung werden die Eltern in der Hauptstadt sesshaft. Zu Hause geht es eher liberal zu, in der Oberrealschule muss der junge Wolfgang dagegen einen autoritär-nationalistischen Drill über sich ergehen lassen. 1921 verliert Staudte seine Mutter, sie stirbt an Leukämie. Der Schmerz über den Verlust behält er sein Leben lang. Staudte heiratet zwar vier Mal. Doch die Ehen gehen allesamt in die Brüche, weil er seine Frauen nicht richtig an sich heranlässt und sich in die Arbeit stürzt.

1923 verlässt Staudte die Realschule und beginnt eine Lehre als Autoschlosser. Automobile rücken gerade aus der Nische des verrückten Spielzeugs von Snobs in den besitzbürgerlichen Massenmarkt. Auch Staudte wird, ist und bleibt Autoliebhaber. Er träumt von einer Karriere als Rennfahrer, versucht sich auch eine Weile als Motorradsportler und besucht zwei Jahre lang eine Ingenieursschule. Doch aus all diesen Plänen wird nichts. Staudte wird später seine Träume zumindest ein Stück weit ausleben, wenn er als erfolgreicher Regisseur mit mondänen Sportflitzern aus Großbritannien und den USA herumkurvt.

Vater Fritz gehört inzwischen dem Ensemble der Berliner Volksbühne an, die der linksgerichtete Regisseur Erwin Piscator leitet. Wolfgang begleitet seinen Vater zu Proben wie zu Aufführungen und beschließt, es seinem Vater nachzutun. Tatsächlich erhält er bis zum Sommer 1931 mehrere Engagements in meist kleineren Rollen. Es könnte gut sein, dass er hier auch Erwin Geschonnek getroffen hat, der sich ebenfalls bei Piscator seine ersten Sporen als Schauspieler verdiente. Geschonnek wird später der bekannteste Schauspieler der frühen DDR. Auf jeden Fall lernt Staudte den kommunistischen Chefbarden Ernst Busch kennen, denn mit ihm zusammen spielt er in seinem ersten Kinofilm Gassenhauer (1931) einen modernen Bänkelsänger.

Der Nazi-Kultur-Mitläufer: Die erste Karriere Wolfgang Staudtes

Als 1933 Hitler die Macht übernimmt, erhalten Staudte und sein Vater prompt Auftrittsverbot. Wie reagieren sie? Nicht mit Widerstand, sondern mit Anbiederung. Fritz Staudte tritt noch im selben Jahr in die NSDAP ein und wird umgehend mit der Leitung einer Bühne betraut, die Arbeiter beim Autobahnbau bespaßen soll. Und auch Sohn Wolfgang passt sich dem neuen Regime an. „Ich wollte zu dieser Zeit nicht einsehen, daß ich, als nunmehr kleiner Schauspieler, mir aus politischen Gründen Beschränkungen auferlegen sollte“, begründet Staudte junior 1952 in einem Brief sein damaliges Handeln. Staudte schlägt sich in den ersten Jahren als Radio- und Synchronsprecher durch. Bereits im Sommer 1933 dreht er einen ersten, später verschollenen Kurzfilm. Wie er zum Auftrag für Ein jeder hat mal Glück kommt, bleibt bis heute ungeklärt. Reine Glückssache?

Als Staudte 1935 der gleichgeschalteten Reichsfilmkammer beitritt, erhält er genauso prompt wie regelmäßig Aufträge. In den nächsten fünf Jahren dreht er an die 100 Werbefilme mit Titeln wie Drum spare auch du bei der Volksbank. Die Filmchen sind meist nicht länger als zwei bis drei Minuten. „Hier lernte er seine exakte, auf die Pointe gedrehte Filmbildsprache“, erklärt seine Biografin Ursula Schmidt-Lenhard (2). Zwischenzeitlich kommt Staudte auch zu kleineren Rollen in NS-Propagandafilmen. Den traurigen Höhepunkt dieser zweifelhaften Erstkarriere bildet eine Statistenrolle in Jud Süß (1940), dem Inbegriff des antisemitischen Hetzfilms.

Für seine Teilnahme macht Staudte später – wie so viele Mitläufer – eine Art „Befehlsnotstand“ verantwortlich: „Als der Anruf kam, stand für mich nicht zur Diskussion, ob ich spielen würde, denn wenn ich nicht gespielt hätte, wäre meine U.K.-Stellung kassiert worden, und dann hätte ich eine Rolle gespielt an der Front irgendwo.“ U.K. bedeutet unabkömmlich, vom Waffendienst befreit. Staudte ist wohl der Überzeugung, sich seine so oder so die Hände schmutzig zu machen. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges verliert er um ein Haar seine U.K.-Stellung und hätte an die Ostfront gemusst. Inzwischen arbeitet Staudte bereits als Regisseur und hat mit dem Mann, dem man den Namen stahl eine Komödie über die Auswüchse staatlicher Bürokratie vorgelegt. Die Zensur amüsiert sich jedoch keineswegs. Und Freund Heinrich George – berühmter Schauspieler, Intendant des Berliner Schiller-Theaters und selbst eine politisch ambivalente Figur – muss sich persönlich bei Reichskulturminister Goebbels für Staudte verbürgen.

Staudte muss nicht an die Front, er darf bleiben. Zuvor hat er mit 37 Jahren einen Nachwuchswettbewerb bei einer Tochtergesellschaft des Nazi-Medienkonzerns Ufa gewonnen und darf danach einige harmlose Streifen drehen, darunter Akrobat schö-ö-ö-n mit dem spanischen Clown und Franco-Freund Charlie Rivel, den die Nazis am liebsten als Gegenentwurf zum bekennenden Antifaschisten Charlie Chaplin aufgebaut hätten. Mehr ist bei ihm nicht drin. „Die Forderung, nunmehr einen soldatischen Tendenzfilm zu inszenieren, habe ich abgelehnt“, schreibt er 1946 in einem Lebenslauf. Kurz vor Kriegsende soll Staudte einen Durchhalte-Film mit Unterhaltungscharakter in den Studios Potsdam-Babelsberg realisieren. Doch der Streifen erlebt seine Premiere nicht mehr und Staudte taucht in den Tagen, als die Rote Armee Berlin einnimmt, irgendwo in der Reichshauptstadt unter.

Zwei Trilogien und der ewige Vorwurf der Nestbeschmutzung

Dort kommt es zur schicksalsträchtigen Begegnung mit dem faschistischen Apotheker, der ihn hinrichten will. Sie macht Wolfgang Staudte zu einem politisch Bekehrten. Staudte dreht ab 1946 zahlreiche Kinofilme und ist später für fast zahllose TV-Produktionen verantwortlich, darunter auch viel Belangloses. Seine herausragende kulturgeschichtliche Bedeutung erhält er jedoch dadurch, dass er zu den ganz wenigen Filmkünstlern der frühen Bundesrepublik gehört, die sich aktiv um die filmische Aufarbeitung der deutschen Nazi-Vergangenheit bemühen. Mehr noch: Staudte legt seinen Finger auch in die Wunden der westdeutschen Gegenwart. Denn schon früh zeigt er auf, wie groß die personellen und politischen Kontinuitäten zwischen Drittem Reich und neuer Bundesrepublik sind.

Das Nahtod-Erlebnis vom Frühjahr 1945 erfährt in seinen Werken eine mehrfache Spiegelung: Was wird aus den (mutmaßlichen) Mördern und Nazis? Wie sind Widerstand und Fahnenflucht im offiziell demokratisch verfassten Nachhinein moralisch zu bewerten? Diesen vorgehaltenen Spiegel nehmen ihm die politischen und publizistischen Eliten im Westen übel. Aber auch beim breiten Publikum finden seine Filme nicht durchgehend Anklang, zumal einige von ihnen zwar auf internationalen Filmfestivals mit Preisen bedacht, dann aber nur in einigen wenigen Kinos in Deutschland gezeigt werden.

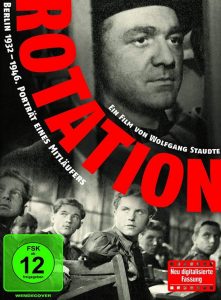

Staudte hat in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten mehr als zwanzig Filme gemacht, meist mit sozialkritischem Touch, einige auch zur reinen Unterhaltung. Seine kulturhistorische Bedeutung erlangt er jedoch durch seine beiden „Aufarbeitungs-Trilogien“, eine ostdeutsche und eine westdeutsche. Die Mörder sind unter uns von Mitte 1946 ist der erste deutsche Nachkriegsfilm überhaupt. Hier geht es darum, der Titel deutet es an, dass Nazi-Verbrecher nicht ungeschoren davonkommen dürfen. Wenn auch vom Osten finanziert, hat der Streifen noch weitgehend gesamtdeutschen Charakter. Die zweite Arbeit, Rotation, von 1948/49 wirkt schon eher wie ein typischer DDR-Film. In ästhetischer Hinsicht orientiert er sich am sozialistischen Realismus, inhaltlich singt er das hohe Lied auf den kommunistischen Widerstand gegen das NS-Regime. Der dritte Part dieser losen Trilogie ist Der Untertan von 1951. Staudte setzt hier, erneut für die ostdeutsche Produktionsfirma DEFA, die weltbekannte Satire des Romanciers Heinrich Mann über einen reaktionären Karrieristen um. Dabei geht ihm vor allem darum, auf historische Kontinuitäten vom Kaiserreich in die NS-Diktatur hinzuweisen. Dies ist einerseits offizielle DDR-Linie, befindet sich aber auch in weitgehender Übereinstimmung mit linker Geschichtsschreibung im Westen der Republik.

Späte Würdigung: 2016 wurde in Staudtes Geburtsort Saarbrücken ein Platz nach ihm benannt. Foto: AnRo0002/WikiCommons

Staudte hätte wohl munter weiter im Osten Filme gemacht, wenn er sich nicht Mitte der Fünfziger mit den dortigen Produzenten überworfen hätte. Also dreht er im Westen weiter, meist unter erschwerten Bedingungen, wie seinen Erstling der zweiten Trilogie, Rosen für den Staatsanwalt (1959). Der Film dreht sich um einen Oberstaatsanwalt, der aus dem Machtapparat der Nazis kommt. Trotz dieses „unschönen“ Themas wird „Rosen“ aufgrund seiner populären Machart zu einem veritablen Publikumserfolg. Das lässt sich von Kirmes (1960), der tragischen Geschichte eines jugendlichen Deserteurs in den letzten Kriegstagen, nicht gerade behaupten – obwohl der Streifen meisterhaft inszeniert ist. Endgültig zieht Staudte den Unmut der westdeutschen Öffentlichkeit auf sich, als er sich 1964 mit Herrenpartie über die Instinktlosigkeit deutscher Touristen im östlichen Ausland (hier: Jugoslawien) belustigt.

Sein Spott schlägt in wilden Attacken der veröffentlichten Meinung auf ihn zurück. Und einmal mehr greifen Medien und Öffentlichkeit dabei zu der Keule, mit der sich in solchen Situationen am besten draufhauen lässt: mit dem Vorwurf, Staudte sei ein Nestbeschmutzer. Doch auch Wolfgang Staudte setzt sich zur Wehr: In einer „Überlegung: Das öffentliche Nest beschmutzen?“ (1964) dreht er den Spieß um: „Als der Krieg glücklich verloren war, da war das eigene Nest hoffnungslos verdreckt von oben bis unten. Und da kein revolutionäres Großreinemachen stattfand, wurde der Dreck versteckt, so gut es ging, aber er blieb im eigenen Nest…“ Nun würden allerdings nicht diejenigen, die den Dreck verursacht haben, sondern die, die ihn aus den Ecken hervorgekehrt haben, als Nestbeschmutzer diffamiert worden. Dieser Mechanismus sei bereits nach seinem ersten Film, Die Mörder sind unter uns, bedient worden, wenn auch noch vergleichsweise zaghaft.

„Heute weiß ich“, so Staudte weiter, „daß der sorgenvolle Einwand von denen kam, die befürchten mußten, selbst zwischen Besen und Schaufel zu geraten. Daß nach zwanzig Jahren die Mörder immer noch unter uns sind, aus Zuchthauszellen spazieren, Bundesverdienstkreuze erhalten, auf Ministersessel gesetzt werden, besagt doch nichts anderes, als daß noch immer Schmutz im eigenen Netz ist, der beseitigt werden sollte.“ Diese Sätze müssen unbedingt aus Staudte heraus, viel bringen sie indes nicht. Ein paar Jahre später verstummt der „Nazi-Jäger“ Wolfgang Staudte mehr oder minder.

„Die Mörder sind unter uns“: Ordentliches Gericht statt Selbstjustiz

Herrenpartie stellt den künstlerischen Höhepunkt von Staudtes Schaffen dar. Es ist sein außergewöhnlichstes Werk, das bis heute allerdings fast schon wieder in Vergessenheit geraten ist. Seine bekanntesten Filme dürften Rosen für den Staatsanwalt und vor allem Die Mörder sind unter uns sein, letzterer vor allem wegen seiner historischen Bedeutung. Die Mörder sind unter uns ist der erste deutsche Spielfilm, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gedreht wird. Die Deutsche Film AG, besser bekannt als DEFA, macht den Film im Frühjahr 1946 möglich. Seit den 1950ern ist die DEFA ein typischer „volkseigener“ DDR-Betrieb, in den ersten Nachkriegsjahren hält jedoch noch die Sowjetische Militäradministration (SMAD) die Mehrheit. So gesehen ist die DEFA in ihren Anfangsjahren ein kulturpolitisches Instrument der SMAD, um die demokratischen und kommunistisch-sozialistischen Filmschaffenden zu fördern und mit deren Werken die Bevölkerung zu unterhalten wie zu beeinflussen. „Mörder“ hätte aber nicht zwangsläufig ein DEFA-Film werden müssen. Denn Staudte bietet sein Drehbuch zunächst den Briten und Amerikanern an. Diese lehnen jedoch ab, unter anderem mit dem Hinweis, dass es in den nächsten fünf Jahren keinen deutschen Film geben werde.

Der Film erzählt die sehr einfache Geschichte von Dr. Hans Mertens, einem Chirurgen und Ex-Offizier, der im zerbombten Nachkriegs-Berlin seinen ehemaligen Vorgesetzten, den Hauptmann Ferdinand Brückner, wiedertrifft. Brückner ließ an Weihnachten 1942 im besetzten Russland Hunderte unschuldiger Zivilisten erschießen. Er zeigt nicht das geringste Schuldbewusstsein, vielmehr profiliert er sich jetzt als erfolgreicher Unternehmer, der aus Stahlhelmen Kochtöpfe herstellen lässt – es geht ihm prächtig. Mertens will daraufhin Brückner erschießen, doch seine Geliebte Susanne Wallner verhindert dies im letzten Moment. Denn es soll keine Rache, keine Selbstjustiz, geübt werden, die NS-Mörder sollen vor ordentliche Gerichte gestellt werden. Der Schluss ist die einzige Passage, die die Sowjetzensur geändert sehen will: Ursprünglich erschießt Mertens den Nazi-Mörder nämlich.

Der Film gewinnt gleich in mehrfacher Hinsicht großes Gewicht als zeithistorisches Dokument. Erstens: Er wird nicht, wie bei deutschen Filmen bisher üblich, ausschließlich in einem Studio gedreht. Vielmehr dient das „frisch“ zerbombte Berlin als reale Kulisse. Insofern stellt der Film eine – bekanntlich auch angenommene – Einladung an spätere Filmemacher:innen dar, bevorzugt an Originalschauplätzen zu arbeiten. Der Film erlangt eine zusätzliche Authentizität dadurch, dass alle Beteiligten, inklusive der Hauptdarsteller:innen, während der Dreharbeiten Hunger leiden. Ihre Gebrochenheit müssen sie ein Stück weit gar nicht erst spielen. Zweitens: In filmästhetischer Hinsicht dokumentiert „Mörder“ einen Übergang. Zahlreiche Mitwirkende haben schon zu NS-Zeiten in der Branche gearbeitet, die teils recht aufdringliche, „kommentierende“ Musik klingt stark nach einem typischen NS-Propaganda-Streifen.

Dies auf der einen Seite. Auf der anderen knüpfen die Bildsprache und vor allem die gespenstische Ausleuchtung der Berliner Krater- und Ruinenlandschaft am expressionistischen Stummfilm der Zwanziger Jahre an, der ja gerade einen antimilitaristischen Einschlag hatte. „Mörder“ ist der erste einer Reihe von sog. Trümmerfilmen dieser Zeit wie In jenen Tagen, Irgendwo in Berlin oder Und über uns der Himmel, allesamt „Westprodukte“. Sie haben fast folgerichtig auch einen anderen Dreh: Sie predigen einen hemdärmeligen Zweckoptimismus und sind durchzogen vom Selbstmitleid der Täter und Mitläufer.

Drittes Alleinstellungsmerkmal: Die Mörder sind unter uns fängt mit feinsten Antennen die damalige Stimmungslage ein. Am Ende steht zwar die Abrechnung mit dem Nazi-Verbrecher Brückner. Doch die Hauptrolle spielt kein erprobter Held des Widerstands, sondern ein Mitläufer, der zuvor nur zaghaft gegen die Untat(en) des Hauptmann Brückner protestiert hat. Über weite Strecken des Films irrt Mertens verstört durch die zerstörte Landschaft. Wie Millionen andere Deutsche glaubt Mertens, einem Hochstapler namens Hitler auf den Leim gegangen zu sein. Er scheint sich mehr als Opfer denn als Täter, zumindest aber als Betrogener, Irregeführter zu betrachten.

„Nicht das Gefühl der neuen Freiheit und der in ihr möglichen besseren Zukunft regieren, sondern Ekel und Verzweiflung über die mörderische Vergangenheit und die erlebte eigene Hilflosigkeit und Passivität“, schreibt Staudte-Biograph Egon Netenjakob (3). „Ein persönliches Schuldbewußtsein fehlt jedoch, oder es ist vage.“ Und so merkt auch der Nachwuchsschriftsteller Wolf Schnurre nach der Premiere des Films kritisch an: „Die Mörder sind unter uns? Wir sind die Mörder…und ausgerechnet diesen schuldig ’unschuldigen‘ Durchschnittsdeutschen setzt man uns als rehabilitierten Haupthelden vor.“

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Rolle der Mertens-Muse Susanne Wallner, gespielt von Hilde Knef. Sie kommt unversehrt aus dem KZ, verzichtet aber darauf, Sühne und Wiedergutmachung einzufordern. Vielmehr gibt sie dem trinkenden Mertens wieder Halt und verhindert auch noch Schlimmeres, nämlich die Selbstjustiz mit Hilfe der entsicherten Pistole. Ihre Paarwerdung mit Mertens steht für die schnelle und geschmeidige Aussöhnung zwischen Opfern und Mitläufern. Insofern ist auch Staudtes moralische Entwicklung noch sichtbar im Fluss. Die Knef spielt sehr reduziert, aber auch engelsgleich. Staudte zeigt hier zum ersten, aber nicht zum letzten Mal seine Neigung, die Frauenfiguren in seinen Filmen zu idealisieren. „Sie tragen eine Aura geradezu überirdischer Reinheit und Unschuld, die sie den Bezirken menschlicher Regungen entrückt“, schreibt Ludin (1) und interpretiert diesen Ansatz nicht ganz zu Unrecht als Staudtes ewige Ode an dessen zu früh verstorbene Mutter.

Und noch zwei Mal DEFA: „Rotation“ und „Der Untertan“

Mit Rotation (1948) und Der Untertan (1951) liefert Staudte zwei weitere DEFA-Produktionen. Staudte erinnert sich an bestimmte Erfahrungen aus den Westzonen, die ihn dazu motivierten: „Als man in öffentlichen Kundgebungen von der ‘deutschen Schmach‘ sprach, womit man nicht etwa die faschistische Vergangenheit, sondern das Thema der Wehrlosigkeit, der verlorenen Ostgebiete und die Saar meinte – in dieser Zeit schrieb ich das Szenarium zu dem Film Rotation.“ Worum geht es? Der Drucker Hans Behnke hält sich lange Zeit tunlichst aus der Politik heraus, auch als die Nazis 1933 die Macht übernehmen. Dann lässt sich Behnke jedoch von seinem kommunistischen Schwager überreden, Flugblätter gegen die Nazis zu drucken. Als er nichtsahnend einige dieser Flugblätter mit nach Hause bringt, verrät ihn sein fanatisierter Sohn und liefert ihn den Nazis aus. Im Gefängnis Berlin-Moabit soll Vater Behnke zusammen mit anderen Häftlingen hingerichtet werden, doch die einmarschierenden Rotarmisten retten ihn buchstäblich in letzter Sekunde. Der KPD-Schwager stirbt im KZ, die Mutter überlebt den Krieg auch nicht.

Einzig Behnkes – vermeintlich geläuterter – Sohn kehrt in die ausgebombte Wohnung zurück. Vater und Filius versöhnen sich. Der Junge verbrennt seine Uniform im Ofen, zieht einen ganz normalen Anzug an und sagt: “Vater, das ist mein erster Zivilanzug.“ Woraufhin der Vater entgegnet: „Und das war deine letzte Uniform.“ Genau an dieser Schlussszene nimmt die DEFA-Direktion jedoch Anstoß. So verschwindet der Film erst einmal in einem Babelsberger Panzerschrank, bis beide Seiten nach einem geschlagenen Dreivierteljahr doch noch einen (faulen) Kompromiss finden: Der letzte Satz wird herausgeschnitten. Die DEFA muss sich durchsetzen, weil sich damals die Volkspolizei im Aufbau befindet und so Staudtes Credo auf sie wie „bürgerlicher Pazifismus“ wirkt – und dies in einer weltpolitischen Situation, in der der Kalte Krieg richtig Fahrt aufnimmt. Der Film feiert im September 1949 in Ost-Berlin seine Premiere, drei Wochen vor Gründung der DDR. 1954 wird er im Ost-, 1958 überraschenderweise auch im Westfernsehen gezeigt.

Einzig Behnkes – vermeintlich geläuterter – Sohn kehrt in die ausgebombte Wohnung zurück. Vater und Filius versöhnen sich. Der Junge verbrennt seine Uniform im Ofen, zieht einen ganz normalen Anzug an und sagt: “Vater, das ist mein erster Zivilanzug.“ Woraufhin der Vater entgegnet: „Und das war deine letzte Uniform.“ Genau an dieser Schlussszene nimmt die DEFA-Direktion jedoch Anstoß. So verschwindet der Film erst einmal in einem Babelsberger Panzerschrank, bis beide Seiten nach einem geschlagenen Dreivierteljahr doch noch einen (faulen) Kompromiss finden: Der letzte Satz wird herausgeschnitten. Die DEFA muss sich durchsetzen, weil sich damals die Volkspolizei im Aufbau befindet und so Staudtes Credo auf sie wie „bürgerlicher Pazifismus“ wirkt – und dies in einer weltpolitischen Situation, in der der Kalte Krieg richtig Fahrt aufnimmt. Der Film feiert im September 1949 in Ost-Berlin seine Premiere, drei Wochen vor Gründung der DDR. 1954 wird er im Ost-, 1958 überraschenderweise auch im Westfernsehen gezeigt.

Staudte geht es bei dem Film darum, dass sich die Geschichte nicht wiederholen darf (wie in der Rotationsmaschine einer Druckerei), aber auch darum, dass man nicht unpolitisch bleiben kann, wenn die gesamte Gesellschaft hochgradig politisiert ist. Staudte ruft – und das ist fast schon wieder zeitgemäß – zu Haltung in schweren Zeiten auf. Es ist sicher nicht Staudtes bester Film oder auch nur einer der besten. Er ist handwerklich und dramaturgisch sehr sauber gestaltet, weist aber auch deutliche Züge des im Ostblock aufkommenden sozialistischen Realismus auf: Ansätze zur Abstraktion oder der Rückgriff auf ästhetische Kunstgriffe fehlen völlig. Insofern stellt Rotation allerdings auch einen inhaltlichen wie stilistischen Kontrapunkt zu den kulturellen Entwicklungen des Westens dar.

Dort bricht 1950 mit Grün ist die Heide die Ära des Heimatfilms an, der die vermeintlich sorglose Schönheit des Lebens anpreist und die Welt, zumindest die westdeutsche, zum idyllischen Ponyhof erklärt. Ab 1955 gesellen sich dann noch Landser-Filme dazu, denn die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik (wie der DDR) lässt wieder filmische Kriegsspiele zu. In diesem ominösen Umfeld zerschlagen sich Staudtes Filmprojekte im Westen aufgrund von Finanzierungsproblemen, denn das Filmgeschäft wird von profitorientierten Produktionsfirmen sowie dem Innenministerium gesteuert, das Bürgschaften vergibt. Für kritische Töne bleibt da wenig Raum.

Folglich dreht Staudte in der ersten Hälfte der Fünfziger Jahre weiter weitgehend in der DDR, auch wenn das Verhältnis zur DEFA nach ihrem Zensureingriff bei Rotation angeknackst ist. Sein nächster großer Meilenstein im Dienste der Aufarbeitung ist Der Untertan (1951). Heinrich Mann (1871-1950) hat diese Satire über den unaufhaltsamen Aufstieg eines Provinzunternehmers, der nach oben buckelt und nach unten gnadenlos tritt, 1918 veröffentlicht. Insofern stellt das Werk, das schon 1912 entstanden war, aber der Zensur zum Opfer fiel, einen veritablen Abgesang auf den deutschen Kaiser und sein Reich dar.

Filmplakat von 1951. Foto: Rabax63/Wikicommons

Der Film, dessen Drehbuch Wolfgang Staudte und sein Vater geschrieben haben, weist aber deutlich darüber hinaus. Am Ende des Romans darf „Untertan“ Diederich Heßling eine Reiterstatue mit Kaiser Wilhelm II. im Sattel einweihen. Dann zieht ein Gewitter auf und das Publikum flieht in alle Himmelsrichtungen. Im Film vollzieht eine Blende die Zeitenwende und zeigt das Reiterdenkmal inmitten von Trümmern – nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Noch einmal ertönen dazu die Worte Diedrich Heßlings, die er bei der Einweihung fast gebrüllt hat: „Eine deutsche Blüte erreicht ein Herrenvolk aber nicht in einem schlaffen, faulen Wesen. Nein, nur auf dem Schlachtfeld wird die Größe einer Nation mit Blut eingeschmiedet!“ Ein Kommentator, niemand anderes als Wolfgang Staudte persönlich, ebenfalls aus dem Off sprechend, lässt diese Worte indes nicht einfach stehen: „So wie Diedrich Heßling riefen auch damals noch viele andere – bis auf den heutigen Tag!“ Damit will Staudte den Bogen der Kontinuität vom Nationalismus, Militarismus und Antisemitismus des Kaiserreichs über die NS-Diktatur bis in die junge Bundesrepublik spannen.

Ansonsten orientiert sich der Streifen recht eng an der Romanvorlage und deren fast schon schwankhaften Aura, wenn man von einigen wenigen filmtechnischen Finessen absieht. Insgesamt wirkt Der Untertan wie ein Dokument aus früheren Tagen, das soll er wahrscheinlich auch. Denn Heinrich Mann (1871-1950) ist in der DDR eine Art Nationalheiligtum. Er stammt zwar aus einer großbürgerlichen Familie, im Gegensatz zu seinem Bruder Thomas positioniert er sich aber eindeutig links und republikanisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg will er aus dem US-amerikanischen Exil der Mann-Dynastie nach Deutschland zurückkehren, um in der gerade zur Welt gekommenen DDR der jüngst gegründeten Akademie der Künste vorzustehen. Doch bevor die Übersiedlung stattfindet, verstirbt Heinrich Mann im März 1950.

Die DEFA kann immerhin die Filmrechte vom Untertan erwerben. Und Wolfgang Staudte erhält für sein Werk den Nationalpreis 2. Klasse der DDR. Doch muss er sich auch Kritik gefallen lassen. Das „Neue Deutschland“ etwa, das besonders dogmatische Zentralorgan der SED, moniert, dass im Film die tragende Rolle der Arbeiterklasse nicht genug hervortrete. Der Vorwurf ist absurd. Denn im Roman geht es zwar auch um das Verhältnis des Protagonisten, einem ruchlosen Vertreter des Kapitals, zu den Arbeiter:innen. Doch diesen Aspekt über Gebühr zu betonen, wäre einer Denkmalsschändung Heinrich Manns gleichgekommen. So ist die Forderung des „Neuen Deutschland“ vor allem Ausdruck einer stalinistisch geprägten Kulturpolitik der DDR. Im Westen hingegen kanzelt „Der Spiegel“ Staudte als „verwirrten Pazifisten“ ab. Heute fragt man sich, wer da wohl wirklich verwirrt war. In der Bundesrepublik wird Der Untertan zunächst nur in einigen linken Filmclubs „heimlich“ aufgeführt, denn bis 1956 steht der Film offiziell auf dem Index. Was nicht verwundert, denn der westliche Politik- und Kulturbetrieb boykottiert in dieser Zeit grundsätzlich alle DEFA-Produktionen.

Staudte dreht weiter in der DDR, auch wenn er zusätzlich andernorts Filme macht, zum Beispiel in den Niederlanden. 1955 kommt es jedoch zum endgültigen Bruch mit der DEFA. Nach mehreren Anläufen soll nun endlich der Brecht-Klassiker Mutter Courage und ihre Kinder verfilmt werden. Doch vor und während der Dreharbeiten interveniert Brecht immer wieder mit vielfältigen Forderungen. Bert Brecht und Wolfgang Staudte geraten über die Art der Inszenierung mehrfach aneinander, sodass sogar DDR-Machthaber Walter Ulbricht persönlich eingreift und den Streit zwischen dem Ost-Berliner Großdramatiker und dem West-Berliner DDR-Vorzeigeregisseur schlichten will. Doch vergebens. Staudte kann und will keine weiteren Filme mehr in der DDR drehen. Er ist nun auf den Westen angewiesen. Das Hauptergebnis ist seine zweite, diesmal westdeutsche Aufarbeitungstrilogie. Und der erste Teil davon gerät sogar zum großen Wurf.

In TEIL 2 dieser Staudte-Biografie lesen Sie, wie er zwar seine zweite Trilogie im Westen realisiert, dann aber hochverschuldet nur noch fürs Fernsehen arbeiten kann.

Quellen

(1) Ludin, Malte (1996): Wolfgang Staudte. Hamburg.

(2) Schmidt-Lenhard, Uschi (o.D.): „Feigheit macht jede Staatsform zur Diktatur“. Ein Gespräch mit den Initiatoren und Vorstandsmitgliedern der Wolfgang-Staudte-Gesellschaft Uschi Schmidt-Lenhard und Andreas Lenhard. In: Wolfgang-Staudte-Gesellschaft.

(3) Netenjakob, Egon et al. (1991): Staudte. Edition Filme. Berlin.

(4) Bliersbach, Gerhard (1985): So grün war die Heide…Der deutsche Nachkriegsfilm in neuer Sicht. Weinheim und Basel.

(5) Weckel, Ulrike (2013): Herrenpartie. Eine bemerkenswerte Satire auf deutsche Vergangenheitsbewältigung, die nur wenige zu sehen bekamen. In: WerkstattGeschichte, Nr. 62, S. 94-114.

Einige Originaldokumente, die in Quelle (3) enthalten sind. Und natürlich seine Filme und TV-Produktionen.

© Die Zweite Aufklärung 2021

No Comment