Den Song „Sag mir, wo du stehst“ kannte jeder DDR-Bürger. Und fast jeder kannte Hartmut König. Er war ein mittelmäßiger Musiker, ein wortgewandter Texter und vor allem ein begnadeter Netzwerker. König machte eine rote Blitzkarriere: Vom Vorsänger der Politbarden des „Oktoberklub“ zum Kulturchef der Jugendorganisation FDJ und von dort zum stellvertretenden Kulturminister der DDR. Als einer der mächtigsten Kulturfunktionäre des ostdeutschen Staates war er stramm auf Linie, profilierte sich aber auch als gewiefter Manager. In den 1980ern organisierte er die legendären Konzerte von Udo Lindenberg und Bruce Springsteen in Ost-Berlin. Eine Biografie in drei Teilen. Teil 1 startet mit seiner Schulzeit, dem Oktoberklub und der Singebewegung.

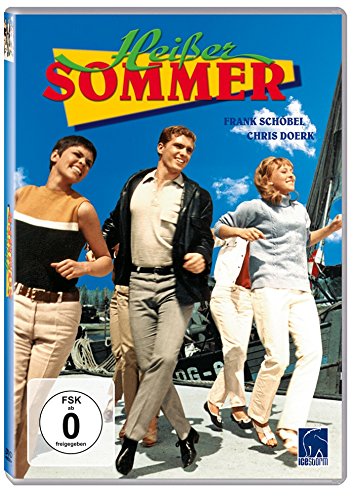

Der Schnellstarter: Team 4 – Heißer Sommer – Neues Deutschland

Wer ist Hartmut König? Für die meisten Westdeutschen ein weitgehend Unbekannter. Bei den meisten ehemaligen DDR-Bürgern dürfte sich jedoch ein ganz bestimmtes Bild vor dem geistigen Auge formen: Ein junger Mann mit schwarzem Haarschopf, FDJ-Blauhemd und einer Akustikgitarre, die er wild bearbeitet. Sein Gesichtsausdruck wirkt fordernd, ja geradezu herausfordernd. Dieser Typ reißt den Mund sehr weit auf. Wiewohl er nicht gegen das „System“ ansingt, sondern gegen all jene, die sich nicht einreihen wollen. „Sag‘ mir, wo du stehst“, „Schau her!“, „Friedenslied“ und „Wir sind überall“, heißen seine Songs.

So kennt man ihn: Der junge Hartmut König (mit Gitarre) mit Mitgliedern des Oktoberklubs im März 1967 bei einem Auftritt in der Berliner Volksbühne. Foto: Bundesarchiv. Zentralbild 183.

König ist der Kopf der DDR-Singebewegung, die Mitte der 1960er Jahre in Ost-Berlin ihren Ausgang nimmt und die populäre Musik in Ostdeutschland entscheidend prägen wird. Er ist der Cheftexter und Vorsänger von Gruppen wie dem Oktoberklub, die Arbeiterkampflieder singen – nur eben in halbwegs modern. Klingende Agitprop für die Jüngeren, manchmal verbunden mit vorsichtiger Kritik an aktuellen Missständen. Wolf Biermann hat die Mitglieder des Oktoberklubs gerne „Kaisergeburtstagssänger“ genannt. Und Hartmut König scheint am grellsten und artigsten zu singen.

Er wirkt wie der geborene Kommunist. Am 14. Oktober 1947 erblickt König in Berlin das Licht der Welt. Sein Vater kommt zwar aus dem Krieg zurück, startet dann aber bald in den Westen durch. So wächst das Kind Hartmut mit Mutter und Oma auf. König wohnt im Berliner Arbeiterbezirk Prenzlauer Berg, allerdings am unteren Ende der Schönhauser Allee, nahe dem Bezirk Mitte, dort, wo die politische Musik spielt. Ein Stockwerk tiefer im Haus zieht Familie Natschinski ein. Gerd Natschinski wird bald einer der berühmtesten Komponisten der DDR. Er komponiert Songs für das Musiktheater, schreibt aber auch jede Menge Schlager. Sohn Thomas ist nicht weniger musikalisch. Er steigt später zu einem (Ost)Deutschpop-Star auf, schreibt Songs und steht auch gerne auf der Bühne. Thomas und Hartmut freunden sich an und gründen 1964 zusammen mit zwei weiteren Freunden das Team 4.

Die Gruppe macht Beatmusik mit elektrischer Gitarre und Schlagzeug und mit zum Teil deutschen, zum Teil englischen Texten. Sie verstehen sich gewissermaßen als ostdeutsche Antwort auf die Beatles. Schnell kommt der Erfolg. Team 4 darf im DDR-Fernsehen auftreten und eine erste Single produzieren. Bereits ein Jahr nach Gründung der Band steigt Hartmut König schon wieder aus. Über die nächsten Jahrzehnte ist er aber weiter mit Thomas Natschinski befreundet. Und dank der Natschinski-Connection steuert er auch einige Texte für den Revue-Film Heißer Sommer (1968) bei, der die moderne und zugleich brave DDR-Jugend präsentieren soll. Heißer Sommer gehört bis heute zu den meist gesehenen DDR-Filmen. Auch an dem Schlager-Klassiker „Mokka-Milch-Eisbar“ ist König beteiligt. Keine 20 Jahre ist er alt, da gilt er schon als höchst erfolgreicher Newcomer in der ostdeutschen Kulturszene.

Sind das Zusammentreffen und Zusammenwirken mit den Natschinskis reiner Zufall? Hartmut König scheint in seinem gesamten DDR-Leben sehr oft zur rechten Zeit am richtigen Ort zu sein. Ein seltenes Talent zum Netzwerken sowie eine ausgeprägte soziale Geschmeidigkeit gesellen sich zum Glück dazu. Er kommt bestens mit seinen Lehrern aus, und die Eltern seiner Freunde sind fast allesamt Mitglieder der SED, oft in hohen Funktionärspositionen. Ein paar Jahre später ist er auch eng mit dem Dramatiker Peter Hacks und der Dichterin Gisela Steineckert, die wie König immer wieder auch Songtexte schreibt, darunter für einen der bekanntesten DDR-Hits „Als ich fortging“ von Dirk Michaelis und seiner Gruppe Karussell. Steineckert bringt sich auch als Autorin und Beraterin der von König mit angestoßenen Singebewegung ein. Einige behaupten, sie sei eher ’von oben‘ als politische Kontrolleurin installiert worden. Neben ‚Vitamin B‘ hat Hartmut König auch Vitamin A: A wie Apitz. Seine Großmutter ist mit Bruno Apitz befreundet, dem Autor des Weltbestsellers Nackt unter Wölfen (vgl. Erwin Geschonneck, Teil 2). Apitz geht im Hause König ein und aus und bürgt auch für den 20jährigen Hartmut, als der in die SED eintreten will. Er habe damals nach Orientierung und nach Führung gesucht, schreibt König 2017 in seinen Memoiren Warten wir die Zukunft ab: „Erwachsenwerden ohne Vater…schuf bei mir eine Sehnsucht nach anderen Machtworten, als die Mütter sprechen können. Sehnsucht nach einer anderen Art, beachtet und bemessen zu werden. Vielleicht härter. Nicht mit kalter Härte, eher mit einem achtsam reklamierten Vorsprung an Erfahrung.“

Sind das Zusammentreffen und Zusammenwirken mit den Natschinskis reiner Zufall? Hartmut König scheint in seinem gesamten DDR-Leben sehr oft zur rechten Zeit am richtigen Ort zu sein. Ein seltenes Talent zum Netzwerken sowie eine ausgeprägte soziale Geschmeidigkeit gesellen sich zum Glück dazu. Er kommt bestens mit seinen Lehrern aus, und die Eltern seiner Freunde sind fast allesamt Mitglieder der SED, oft in hohen Funktionärspositionen. Ein paar Jahre später ist er auch eng mit dem Dramatiker Peter Hacks und der Dichterin Gisela Steineckert, die wie König immer wieder auch Songtexte schreibt, darunter für einen der bekanntesten DDR-Hits „Als ich fortging“ von Dirk Michaelis und seiner Gruppe Karussell. Steineckert bringt sich auch als Autorin und Beraterin der von König mit angestoßenen Singebewegung ein. Einige behaupten, sie sei eher ’von oben‘ als politische Kontrolleurin installiert worden. Neben ‚Vitamin B‘ hat Hartmut König auch Vitamin A: A wie Apitz. Seine Großmutter ist mit Bruno Apitz befreundet, dem Autor des Weltbestsellers Nackt unter Wölfen (vgl. Erwin Geschonneck, Teil 2). Apitz geht im Hause König ein und aus und bürgt auch für den 20jährigen Hartmut, als der in die SED eintreten will. Er habe damals nach Orientierung und nach Führung gesucht, schreibt König 2017 in seinen Memoiren Warten wir die Zukunft ab: „Erwachsenwerden ohne Vater…schuf bei mir eine Sehnsucht nach anderen Machtworten, als die Mütter sprechen können. Sehnsucht nach einer anderen Art, beachtet und bemessen zu werden. Vielleicht härter. Nicht mit kalter Härte, eher mit einem achtsam reklamierten Vorsprung an Erfahrung.“

Seine kommunistische Linientreue und seinen Hang zum Schreiben kann König perfekt beim Neuen Deutschland vereinen. Beim Ost-Berliner Parteiorgan wird er Volontär, nachdem er sein Abi gemacht und parallel dazu eine Lehre als Kühlanlagenbauer absolviert hat. Schon zu Schulzeiten entdeckt Hartmut seine Liebe zur Lyrik und nimmt erfolgreich an diversen Wettbewerben für den literarischen Nachwuchs („Unsere Verse sind im Stimmbruch“) teil. Alle Zeichen seiner Karriere stehen auf „irgendwas mit Text und Musik.“

Von Hootenanny zum Oktoberklub

Erste musikalische Erfahrungen sammelt König mit Team 4. Doch nach einiger Zeit stellt er fest, dass für ihn Solo-Auftritte als Liedermacher verheißungsvoller wirken. Also wendet er sich verstärkt einer anderen Szene zu. Seit Mitte der Sechziger Jahre gibt es im westlichen Ausland ein Folk-Revival, angeführt von Bob Dylan und Joan Baez aus den USA. Die neuen Folk-Barden sehen sich in der Tradition sozialkritischer Singer-Songwriter wie Pete Seeger und Woody Guthrie. Sie singen deren Lieder, viele andere tun es ihnen nach, wie zum Beispiel der kanadische Musiker Perry Friedman, der seit 1959 in der DDR lebt.

Der singende Kommunist Friedman bringt den Folk, aber auch den sog. Hootenanny nach Ostdeutschland. Dieser etwas nebulöse und wenig bekannte Begriff ist kaum wörtlich zu übersetzen. Im Wesentlichen beschreibt er, dass bei einer Musik-Session improvisiert und abgewechselt wird, weniger bei den Instrumenten, vor allem beim Gesang. Im Idealfall wird dabei auch das Publikum mit einbezogen. Neudeutsch formuliert könnte man sagen: Es handelt sich um eine interaktive Mischung aus Party und Konzert. Letztlich ist es jedoch egal, wie man Hootenanny definiert, denn in der DDR bekommt das Phänomen schnell einen spürbar anderen Charakter als den einer mehr oder minder zufälligen Zusammenkunft von Musizierfreudigen.

Hartmut König im November 2017: Im Berliner Café Sybille in der Karl-Marx-Allee stellt er seine Memoiren vor und singt alte und neue Lieder. Foto (auch Titelfoto): Frühbrodt

Friedman ist sehr bekannt in der DDR, er tritt im Fernsehen auf und hat eine eigene Radiosendung. Anfang 1966 gründet er zusammen mit anderen Folk-Fans in Berlin-Mitte den Hootenanny Club. Eine Initialzündung, denn im Laufe des Jahres bilden sich fünf weitere solcher Clubs in Berlin und ein erster in Dresden. Dabei soll es nicht bleiben. Beim Hootenanny Club, der sich ein paar Mal die Woche im Wohngebietsklub in der Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte trifft, herrscht buchstäblich ein ständiges Kommen und Gehen. Die Mitglieder wechseln häufig, vorübergehend sind auch die Liedermacherin Bettina Wegner („Sind so kleine Hände“), der Dramatiker und Filmemacher Thomas Brasch („Engel aus Eisen“) sowie die Schauspielerin Uta Schorn („In aller Freundschaft“) mit von der Partie. Von der ersten Minute an ist auch Hartmut König mit dabei. Und schon bald soll er eine tragende Rolle spielen. Denn das vermeintlich wilde Treiben rückt den Hootenanny Club schnell ins Visier der Staatssicherheit, ruft aber vor allem die SED und ihre Jugendorganisation FDJ auf den Plan.

Anlass dazu gibt die geistig-kulturelle Gesamtgemengelage. Seit einiger Zeit schon versucht die SED, den aus dem Westen hinüberschwappenden Beat wieder zurück auf die andere Seite der Mauer zu drängen. Unter anderem durch Auftrittsverbote für die „Gitarrengruppen“, wie sie im offiziellen Jargon heißen. Im Oktober 1965, also nur wenige Monate vor Gründung des Hootenanny Clubs, finden in Leipzig die so genannten Beat-Krawalle statt, bei denen die Volkspolizei Hunderte von aufmüpfigen Beatfans bei einer Großdemo gegen das Spielverbot zusammenknüppelt. Ärger mit der Obrigkeit gibt es aber auch in Ost-Berlin, wo sich eine Jazz-Szene mit oppositionellen Untertönen etabliert.

Das macht auch den Hootenanny Club und seine Ableger verdächtig. Doch letztlich ist es nur halb so wild. Für Hartmut König kommt hier wieder das Vater-Thema zum Tragen: „Eine Söhnegeneration fordert die Vätergeneration heraus. Mahnt die Korrektur der Gesellschaft nach den kommunistischen Idealen an, die ihr verborgen oder gar verlassen erscheinen.“ Mit anderen Worten: Kritische Töne ja, aber in sehr engen Grenzen. „Die Hootenanny-Bewegung ist keineswegs oppositionell und nicht mal informell“, erinnert sich rund 25 Jahre später ihr Chronist Lutz Kirchenwitz, der die Gruppe selbst als Mitglied erlebt hat. Aber sie habe eben ein „ungewöhnliches Maß an Lockerheit“ aufgewiesen, was den biederen DDR-Kulturfunktionären missfallen habe. Hinzu kommt, dass die SED-Führung gerade eine Kampagne gegen Anglizismen gestartet hat, weshalb für sie allein schon der Name Hootenanny ein Unding ist.

Kultur wird in der DDR stets durch den Staat, die Partei und ihre „Begleitschiffe“ organisiert, genehmigt und kontrolliert. Wer rein privat etwas aufziehen will, gilt schnell als subversiv. So läuft das Projekt eh von Anfang an unter der Regie der SED-Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend (FDJ). Anfang 1967, kaum ein Jahr nach Gründung, wirkt die Berliner FDJ-Bezirksleitung darauf hin, dass der Hootenanny Club in Oktoberklub umbenannt wird. Die Botschaft ist klar: Der Monat im Namen stellt einen eindeutigen Bezug zur russischen Oktoberrevolution her, wodurch politische Linientreue signalisiert wird. Und das „k“ im Wort Klub dient als unübersehbare Absage an Anglizismen. Doch dabei bleibt es nicht. Perry Friedman wird aus der Gruppe gedrängt, die für‘s Erste einen festen Mitgliederstamm verordnet bekommt – mit Hartmut König als Cheftexter. Der Klub singt nun vorwiegend deutsch, mithin keine Songs und schon gar keine Rocksongs. Er singt jetzt vielmehr deutsche Lieder und Weisen.

FDJ-Singebewegung und kommunistische Glaubensbekenntnisse

Der Oktoberklub dient als Blaupause für die unzähligen Gesangsgruppen, die in nächsten Jahren in ihrer Gesamtheit die FDJ-Singebewegung bilden werden. Meist handelt es sich um musikalische Großgruppen mit bis zu 20 Mitgliedern, die ihre oder ihren Solisten mit Chor- und Satzgesängen begleiten. Die Gruppen intonieren meist selbst getextete und komponierte Songs mit Folk- oder Skiffle-Einschlag, manchmal auch mit einer ausgesprochenen Beat-Note. Ab und zu klingt es eher nach Schlager. Zuweilen werden auch internationale Arbeiterkampflieder und Revolutionsweisen wie „Bandiera rossa“ geschmettert oder eingedeutscht wie „Die Partisanen von Amur“. Dazwischen finden sich immer wieder deutsche Klassiker wie Brechts „Gebt keinen euresgleichen auf“. Das in der DDR hoch geschätzte traditionelle deutsche Arbeiterkampflied strahlt auch auf das Liedgut der Singebewegung aus.

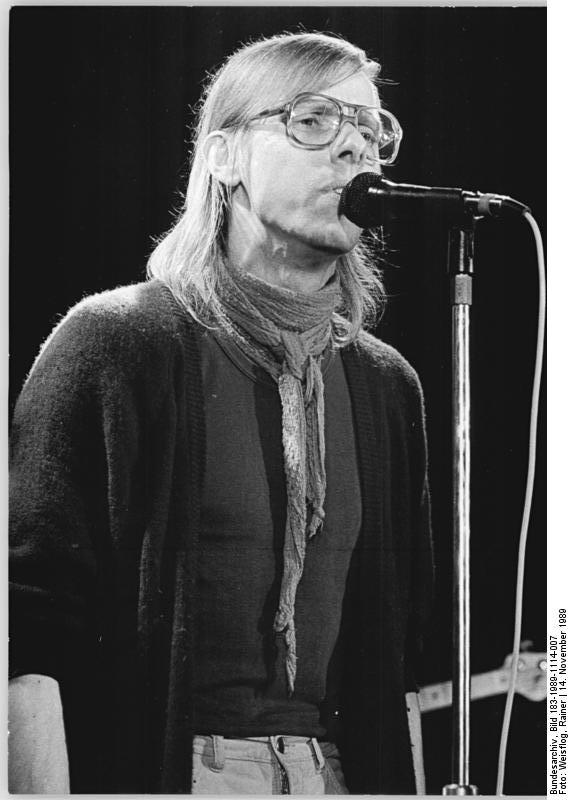

War auch Teil der Singebewegung: Gerhard Gundermann 1989 in Cottbus. Foto: Bundesarchiv

Ende der Sechziger, Anfang der Siebziger Jahre floriert die Singeszene. Zu den führenden Gruppen gehören Pasaremos aus Dresden, Spartakus aus Potsdam sowie der Singeklub Hoyerswerda, aus dem Ende der Siebziger Jahre die Brigade Feuerstein hervorgeht. Geleitet wird das Projekt, das sich stärker in Richtung Musiktheater bewegt, von dem eigenwilligen Gerd Gundermann, dem singenden Baggerführer aus dem Lausitzer Braunkohletagebau. „Gundi“, der zeitweilig als Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi aktiv ist, erlangt auch nach der Wende als stolze „Stimme des Ostens“ größere Bekanntheit in den neuen Bundesländern. Der Regisseur Andreas Dresen widmet ihm 2018 mit dem Spielfilm „Gundermann“ eine cineastische Hommage. Federführend bleibt jedoch stets der Oktoberklub. Ab Mitte der 1970er werden einige seiner Songs unüberhörbar rockiger wie etwa „Mann der Arbeit“, „Unter einen Hut“ oder das fetzige „Ist das klar!“. E-Gitarre und Schlagzeug kommen zum Einsatz. Hier zeigt sich, dass die internationale Revolution der Rockmusik auch vor der DDR nicht Halt macht und sich selbst die staatlich gelenkte Kultur diesem Trend anpassen muss. Noch 1967 erscheint die erste Langspielplatte „Der Oktober-Klub singt“. Darauf befindet sich unter anderem Hartmut Königs Song „Sag mir, wo du stehst“, der schnell zur Hymne der Singebewegung avanciert. Das Lied ist vor allem musikalisch wie zum Teil auch textlich an den US-amerikanischen Gewerkschaftssong „Which side are you on?“ aus den frühen 1930ern angelehnt. Schon die ersten Zeilen machen klar, dass König von seinen zumal jüngeren DDR-Mitbürgern ein klares Bekenntnis zum Sozialismus einfordert:

Zurück oder vorwärts, du musst dich entschließen.

Wir bringen die Zeit nach vorn Stück um Stück.

Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen,

denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück.

Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst!

Der Song hat für die Singebewegung, wenn nicht gar die ganze FDJ damals den omnipräsenten Charakter wie heute zum Beispiel Queens „We are the champions“ für eine Fußballmannschaft, die gerade ein Turnier gewonnen hat. Viele mögen nicht in größtmöglicher Tiefe über den Text nachdenken, wenn sie ihn bei einem Jugendabend im Jugendklub schmettern. Viele andere halten den Liedtext jedoch für einen Aufruf zur Gesinnungsschnüffelei und sehen in dem Song den billigen Versuch, Jugendliche mit flotten Rhythmen zu agitieren. Egal, wie man den Song interpretiert: Quasi jeder (ehemalige) DDR-Bürger oder vor dem Mauerfall 1989 Geborene kennt ihn – er gehört zum allgemeinen Kulturgut des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden. Lutz Kirchenwitz attestiert „Sag mir, wo du stehst“ wie auch anderen König-Songs „die Naivität von Schülerlyrik“, aber genau dies hat seiner Ansicht nach für die große Popularität des Oktoberklubs gesorgt.

DT 64 und DDR 68

Ist es das allein? Die SED und ihre kulturpolitischen Erfüllungsgehilfen entfachen nach Erscheinen der ersten Oktoberklub-LP einen riesigen Medienrummel, um gezielt Nachahmer zu fördern. So soll die Westmusik zurück hinter die Mauer gedrängt werden, so soll ein neuer linientreuer Rhythmus entstehen. Zahllose Zeitungsartikel erscheinen, ein Dokumentarfilm wird über die jungen Halbwilden gemacht – der Oktoberklub soll zur „politischen Marke“ geformt werden. 1971 redet König vom „Kampfapparat der Partei“. Die zentrale Rolle spielt dabei der Jugendsender DT64. Er ist 1964 im Zuge des Deutschlandtreffens der FDJ entstanden – daher der Name. Eine halbe Million ostdeutscher Jugendlicher nehmen an der mehrtägigen Massenveranstaltung in Ost-Berlin teil, darunter auch der damals 17jährige Hartmut König sowie 25.000 Gäste aus dem Westen.

War DT64 zunächst nur ein so genanntes Sonderstudio, um über das FDJ-Pfingsttreffen zu berichten, so entwickelt es sich über die Jahre immer mehr zu einem eigenständigen Radiosender für Jugendliche, in dem auch der Oktoberklub eine prominente Rolle spielt. Für die Stalinisten unter den SED-Funktionären schmerzt DT64 wie ein Dorn im Auge. Für alle anderen bildet es ein großes Spielfeld mit eng markierten Außen- und Seitenlinien, auf dem sich die Jugend austoben kann. Gerade 1968 erfüllt DT64 damit eine wichtige politische Funktion: Während im Westen die Jugend und dabei vor allem die Studenten auf die Barrikaden steigen, soll in Ost-Berlin die öffentliche Ordnung gewahrt bleiben, gerade auch weil es im nicht sehr weit entfernten Prag Fingerübungen der Libertinage gibt. So darf DT64 die Songs der Singebewegung und vor allem des Oktoberklubs rauf- und runterspielen, so lange Kritik eher den Charakter von jugendlichem Übermut oder Idealismus hat. Und nicht ins Grundsätzliche geht, auch nicht ansatzweise.

Alles unter Kontrolle, heißt die Devise. Dafür sorgt schon die FDJ, die das zunächst ungeheuerliche Wachstum der Singebewegung in den Griff bekommen und steuern muss. Bis 1973 schwillt die Zahl der Singeklubs, die sich an Schulen und Universitäten, in Betrieben und Jugendeinrichtungen organisieren, auf sage und schreibe 4.400 an. Oft entstehen die Klubs spontan und auf eigene Initiative der Jugendlichen, denn zahllose Musikbegeisterte suchen einen geeigneten Rahmen, um gemeinsam singen, diskutieren und „Disko machen“ zu können. Dort, wo der Pilz nicht von allein aus dem Boden schießt, hilft die FDJ nach.

Auszug aus dem DDR-Originaltext zu diesem Bild: „Hinter der Klubbar im Jugendklub in der Greifswalder Straße steht seit kurzem Silvia Wolf. Die 17jährige, sie lernt Sekretärin, will in Kürze im Klub aktiv mitarbeiten…In der Regel schenkt Silvia Cola aus. Nur an den Disko-Abenden gibt es Alkohol in Maßen.“ Foto: Bundesarchiv.

An ihr führt eh kein Weg vorbei. Wer Geld für seine Gruppe haben und öffentlich auftreten will, muss sich bei der Jugendorganisation die Erlaubnis dafür holen. Die FDJ nutzt das Momentum, um ihren Einfluss auszubauen – nicht nur auf die Jugendlichen, sondern auch gegenüber dem Staat und der SED. Zu Beginn der 1970er Jahre geht mit vielen Gründungen von Singeklubs der Bau von FDJ-Jugendklubs einher. Bis Mitte der Achtziger Jahre entstehen republikweit fast 9.000 dieser Clubs.

Hartmut König fungiert zusammen mit dem Oktoberklub als der große Anschieber. Ende 1968 ist er so populär, dass er sogar eine Audienz beim damaligen DDR-Machthaber Walter Ulbricht erhält. „Also, du bist der, der immer die Lieder macht?“, spricht ihn Ulbricht in breitem Sächsisch an. König kann nur noch bedingt mit „Ja“ antworten. Zu diesem Zeitpunkt reist er schon als FDJ-Beauftragter zu Jugendkongressen an verschiedenste Orte der Welt, das verstärkt nochmal seine Medienpräsenz. Seit Herbst 1967 studiert er im „Roten Kloster“, dem Journalismus-Institut an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Dort ist er auch Mitglied eines Singeklubs. Sein Engagement beim Oktoberklub beschränkt sich hingegen auf das Komponieren neuer Songs, die er zum zweiten und dritten Jahrestag der Agitprop-Truppe beisteuert.

Königs Solo-LP aus dem Jahr 1972.

König ist populär in der ostdeutschen Jugend, aber noch beliebter bei den Funktionären. 1972 hat er die Ehre, seine zu DDR-Zeiten erste und einzige Solo-LP zu veröffentlichen. Hartmut König – Porträt in Liedern stellt ein Best-of seines Repertoires dar. Neben dem unvermeidlichen „Sag mir, wo du stehst“ rahmen das „Lied an Kapitalisten“ und die Kinderweise „Zehn junge Pioniere sammeln Eicheln“ seine Politsongs ein. Das Album wirkt über weite Strecken wie eine Aufnahme des Oktoberklubs – nur schlechter gesungen und noch eine Spur propagandistischer. König schreibt auf der Rückseite des Albums, er wolle mit seiner Musik auf die politische Unbill dieser Welt reagieren. Und weiter: „Diese Art des Reagierens fügt sich zu der des Arbeiters an der Maschine, zu der des Genossenschaftsbauern auf dem Feld.“ 1972 erscheinen zudem in der Reihe „Poesiealbum“, in der auch prominente DDR-Dichter publizieren, die gesammelten Werke Königs. Zum Teil sind es Songtexte, teils reine Gedichte.

König steuert bereits mit Mitte Zwanzig auf den Höhepunkt seiner künstlerischen Karriere zu. Im Sommer 1973 zeigt das DDR-Fernsehen „Hartmut König – Jahrgang 47 – Journalist. Porträt in Gedichten und Liedern“. König wirkt damals immer noch sehr jungenhaft, der Film setzt ihn aber keineswegs als Nachwuchskünstler, sondern als etablierten Star in Szene. Ein Kommilitone aus Leipzig sagt in der Doku über König: „Er sieht so friedfertig aus, dass man denkt, er sei auch ein friedlicher Mensch. Das merkt man im Gespräch mit ihm: Von wegen friedlich und harmlos!“ Dann schiebt er sicherheitshalber nach: „Er weiß eine ganze Menge und kann mit seinem Wissen auch etwas anfangen.“

König gibt sich indes ganz bescheiden. „Es gibt sehr viele Liedermacher in der DDR, die viel besser das kleine Detail im Alltag darstellen können“, sagt er. „Und ich finde immer wieder sehr viel Spaß daran, Themen zu gestalten, die von Bedeutung für den internationalen Klassenkampf sind.“ Die Liedermacher-Szene im Westen Deutschlands, die aus der 68er-Bewegung entstanden ist, beäugt der „Mann für’s Grobe“ mit realsozialistischem Argwohn. Im Westen werde mit dem Protest ein Geschäft gemacht, was sicher nur teilweise stimmt. Er dagegen stehe für „reales Engagement“. Gleichwohl hat König zu diesem Zeitpunkt schon erkannt, dass seine größten Talente nicht in der Dicht- und Sangeskunst liegen.

In Teil 2 der Hartmut-König-Biografie lesen Sie über seine Berufung zum FDJ-Kultursekretär, die Weltfestspiele 1973 („Woodstock des Ostens“) und das „Festival des politischen Liedes“.

© Die Zweite Aufklärung 2020

No Comment