Wenn denn unsere Gesellschaft demokratisch verfasst ist, warum ist es dann auch nicht unsere Wirtschaft? In konventionellen Unternehmen herrscht die Diktatur der Eigentümer. Es gibt aber auch Ausnahmen: Stiftungsgetragene Unternehmen, bei denen das Kapital „neutralisiert“ ist und keine Eigentümerinteressen mehr zum Tragen kommen. Bei diesen Modellunternehmen steht nicht der Profit, sondern der Dienst an der Gesellschaft im Mittelpunkt. Die Beschäftigten haben einen sicheren Arbeitsplatz und weitgehende Mitbestimmungsrechte. Musterbeispiele sind der Naturkosmetikhersteller Wala und die Autohauskette Hoppmann Autowelt.

Mitarbeiter:innen des Naturkosmetik-Herstellers Wala bei der Ernte. Auch Manager packen mit an. Foto: Wala

Wir leben in Zeiten eines fundamentalen gesellschaftspolitischen Widerspruchs: Das kapitalistische Wirtschaftssystem taumelt von Krise zu Krise, und dennoch schickt sich die Gesellschaft nicht an, dieses System grundlegend zu reformieren oder sogar zu überwinden. Immerhin, bei den meisten Deutschen ist ein diffuses Unbehagen in der Kultur des Kapitalismus entstanden. Umfragen haben wiederholt gezeigt, dass eine deutliche Mehrheit der Bürger:innen unzufrieden mit der Sozialen Marktwirtschaft ist, gerade bei den Unter-30jährigen ist die Skepsis groß. Viele sehnen sich nach einer neuen Wirtschaftsordnung, die den sozialen Ausgleich in der Gesellschaft und den Klimaschutz stärker berücksichtigt.

Die Politik hat bislang jedoch kaum reagiert, selbst die seit 2022 amtierende Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat den Umbau in Richtung einer ökologisch-sozialen (Markt)Wirtschaft eher zaghaft angestoßen. Warum ist die Wende bisher ausgeblieben? Die Wählerschaft hat die Politik dazu noch nicht explizit aufgefordert – trotz aller Unzufriedenheit. Unabhängig von parteipolitischen Konstellationen ist eh nicht damit zu rechnen, dass eine Bundesregierung – egal welcher Couleur – aus sich selbst heraus zu einem grundlegenden Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik bereit wäre. Dazu sind allein der Einfluss und Druck der Wirtschaftsverbände und Großunternehmen auf die Politik zu groß.

Auch jenseits von Bundesregierung und Bundestag herrscht nicht gerade ein Funkenflug großer neuer Gedanken. Die meisten kapitalismuskritischen NGOs arbeiten sich entweder an – oft verteilungspolitischen – Einzelthemen ab oder propagieren Staatsdirigismus.

Aber auch jenseits von Bundesregierung und Bundestag herrscht nicht gerade ein Funkenflug großer neuer Gedanken. Die meisten kapitalismuskritischen Nichtregierungsorganisationen arbeiten sich entweder an – oft verteilungspolitischen – Einzelthemen ab oder propagieren einen überkommenen Staatsdirigismus. Eine erneute Verstaatlichung von Großunternehmen würde nur zu bürokratischen Kolossen führen, in deren Management die Politik unprofessionell hineinregiert.

Warum ausgerechnet Unternehmen als Reformmotor?

Der große Gegenentwurf lässt also auf sich warten. Wenn er denn nicht aus den Parteien, nicht von den Nichtregierungsorganisationen und auch nicht aus den Hochschul- und Wirtschaftsinstituten sowie anderen Zentralorganen des ökonomischen Sachverstands kommt, warum sollten nicht die Unternehmen selbst die Blaupause für eine neue Wirtschaftsordnung liefern?

Der Aufschrei der Kapitalismus-Kritiker ist absehbar: Warum ausgerechnet die Unternehmen? Die Skepsis scheint berechtigt: Sie sind die Hauptverantwortlichen für alle Verwerfungen des Kapitalismus (menschenfeindliche Arbeitsbedingungen, unnütze, ökologisch bedenkliche Produkte etc.) und zugleich ihre Hauptnutznießer. Und nicht zuletzt: Sie machen das Streben nach Profit zu ihrer einzig wirklichen Maxime anstatt den Nutzen ihres Tuns für die Gesellschaft in den Vordergrund zu stellen. Das scheint in ihre DNA eingeschrieben.

Es lässt sich nicht leugnen, dass zahlreiche, vielleicht sogar die meisten Unternehmen in Deutschland so ticken. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Leuchttürme. Sie haben Vorbildcharakter und könnten Modell stehen für eine neue Wirtschaftsordnung. Diese Unternehmen verzichten zwar nicht vollständig auf die Effizienz-Mechanismen der Marktwirtschaft, zumal sie eben Teil derselben sind, haben aber eine soziale Bindung ihres Kapitals vollzogen. Dadurch weisen sie in ihrem Verhalten nach innen wie nach außen eine sehr starke soziale, mithin demokratische Komponente auf. Sie haben in erster Linie das Gemeinwohl im Blick, weil sie sich nicht dem Diktat der Rendite unterwerfen. Es handelt sich um so genannte stiftungsgetragene Unternehmen.

Das Konzept des demokratischen Unternehmens

Ein stiftungsgetragenes Unternehmen, gerne einfach auch „Stiftungsunternehmen“ genannt, hat freilich nicht automatisch demokratisch-partizipatorischen Charakter. Das wirklich demokratische „Stiftungsmodell“ setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

1. Die oder der ehemalige(n) Eigentümer haben das Unternehmensvermögen in eine Stiftung überführt, die zur alleinigen Eigentümerin des Unternehmens wird. Das Kapital wird damit „neutralisiert“, da es keine Eigentümer (z.B. in Gestalt von Erben) mehr gibt, die ihre spezifischen, in der Regel eigennützigen Interessen durchsetzen wollen – wie zum Beispiel eine höhere Rendite durch Personalabbau, Sonderdividenden oder starke Verschuldung des Unternehmens.

2. Ein Teil des jährlich erwirtschafteten Gewinns fließt zurück in das Unternehmen – für Investitionen und/oder um die Eigenkapitalbasis zu stärken. So wird für Stabilität gesorgt und Unabhängigkeit von den Banken (und deren möglichen Interventionen) gewahrt, kurzum: die Zukunft des Unternehmens inklusive seiner Arbeitsplätze wird gesichert.

3. Ein weiterer Teil des Gewinns wird an die Mitarbeiter:innen ausgeschüttet – und zwar in gleicher Höhe pro Beschäftigten. Diese Komponente resultiert aus der Überzeugung, dass alle Mitarbeiter in (relativ) gleichem Maße zum Unternehmenserfolg beitragen, motiviert die Beschäftigten aber auch zusätzlich. Es werden also keine dicken Manager-Boni ausgeschüttet, zudem sollte die Lohnspreizung zwischen den Top-Positionen und den einfachen Tätigkeiten im Unternehmen nicht das Zehnfache überschreiten.

Wohin mit dem Gewinn? Optionen gibt es viele. Foto: Peshkov/Fotolia

4. Ein kleiner Teil der Gewinne fließt an die Stiftung, die sie für soziale und gemeinnützige Zwecke einsetzt. Das Unternehmen soll zwar auch die gemeinnützig-sozialen Aktivitäten der Stiftung finanzieren. Wichtiger ist jedoch die Trägerfunktion der Stiftung.

5. Die Mitarbeiter verfügen über weitreichende Rechte der Mitbestimmung, die deutlich über das gesetzliche Maß hinaus gehen. Konkret bedeutet dies eine vollkommen paritätische Mitbestimmung, also keine Extra-Stimme für die Arbeitgeberseite bei Pattsituationen, wie im Mitbestimmungsgesetz von 1976 festgeschrieben. Dies steigert die Identifikation der Mitarbeiter mit dem und ihre Motivation für das Unternehmen; die Mitbestimmung ist aber auch als ordnungspolitische Maßnahme zu verstehen, als Teil des Gesamtkonzepts.

6. Das Unternehmen agiert gegenüber seinen Vertragspartnern/Zulieferern und seinen Kunden mit einem hohen Maß an sozialer Verantwortung – und verhält sich auch gegenüber seinen Konkurrenten stets fair. Nicht zu vernachlässigen dabei: die Schonung der Umwelt.

Was sich aus diesen einzelnen Komponenten zusammensetzt, lässt sich als Ganzes auf einen kurzen Nenner bringen: Es handelt sich um das demokratische Unternehmen.

In konventionellen, also fast allen Unternehmen in Deutschland herrscht bisher eine Eigentümer-Diktatur. Der oder die Eigentümer haben alleinige Verfügungsgewalt – verbunden mit einer gesetzlich festgelegten beschränkten sozialen Verantwortung und bei größeren Unternehmen mit Mitspracherechten der Mitarbeiter:innen. Die in diesem Zusammenhang viel beschworene „Aktionärsdemokratie“ ist allerdings ein irreführender Begriff: Denn bei Aktiengesellschaften bemessen sich die Stimmrechte und damit der faktische Einfluss nach der Zahl der Anteile, sodass institutionelle Anleger (Fondsgesellschaften, Pensionskassen etc.) strukturell im Vorteil gegenüber privaten Kleinanleger:innen sind.

So oder so wirken Unternehmen als autokratisches Element in einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Das Paradoxe daran: Diese Fremdkörper sind enorm einflussreich, in ihrer Gesamtheit haben sie viele weitere Lebenswelten der Menschen jenseits ihrer Arbeit „kolonisiert“ (Habermas). In ihrer Gesamtheit durchdringt die Wirtschaft zahlreiche gesellschaftliche Felder wie Kultur, Medien, Gesundheitswesen, Sport (siehe dazu unseren Fußball-Artikel) – und nicht zuletzt auch die Politik. Kommerz und Verdrängungswettbewerb dringen als „Werte“ in diese Sphären vor.

Wünschenswert wäre es, diese Kommerzialisierung der Lebenswelten zurückzudrängen. Dafür braucht es freilich Unternehmen, die anders funktionieren. Demokratische Unternehmen. Gemeint ist damit zunächst organisationale Demokratie: Paritätische Mitbestimmung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die fest institutionalisiert ist, sowie gleichmäßige Verteilung des Gewinns. Damit entsteht aber zugleich die Voraussetzung, um im Unternehmen eine informelle Kultur der Mitsprache und des Miteinanders entstehen zu lassen. Mehr Kooperation, weniger Ellbogen-Wettbewerb. Diese Werte kann das Unternehmen nach außen tragen, in die Gesellschaft hinein. Auf diese Weise kann eine größere Stimmigkeit zwischen der Wirtschaft und den restlichen Lebenswelten hergestellt werden.

Die Rolle des Stifters

Es ließe sich einwenden, dass das demokratische Moment durch den Willen des Stifters relativiert, vielleicht sogar beeinträchtigt wird. Richtig ist, dass der Stifter als früherer Eigentümer des Unternehmens dieses wahrscheinlich länger, oft Jahrzehnte geprägt hat und auch die von ihm gegründete Trägerstiftung seine Handschrift trägt, vor allem in Hinblick auf ihre sozialen Aktivitäten. Richtig ist auch, dass der Stifter – meist zugleich Mitglied des Stiftungsvorstands – die Geschicke des Unternehmens, ähnlich wie ein Aufsichtsratsvorsitzender, weiter beeinflussen wird. Dennoch: Es ist gerade der Stifter, mithin der bisherige „Diktator“, der sein Unternehmen aus eigenen Stücken demokratisiert, es weitgehend loslässt.

Überführte die Wala in eine Stiftung: Karl Kossmann. Foto: Wala

Umfragen haben gezeigt, dass der Einfluss von Stiftungen auf das von ihnen getragene Unternehmen in der Regel geringer ist als der von Aufsichtsräten auf konventionelle Unternehmen. Wichtiger ist aber: Im Regelfall handelt es sich bei den Stiftern um Persönlichkeiten mit einer fortschrittlich-sozialen Weltanschauung und festen ethischen Grundsätzen, die das Unternehmen in aufrichtiger Weise in ihre neue demokratische Verfassung überführen. Es braucht geradezu diese Persönlichkeiten, um die Demokratisierung der Wirtschaft in Form eines evolutionären Prozesses zu realisieren. Abgesehen davon wäre es denkbar, ja wünschenswert, dass künftig Unternehmen von vornherein mit der beschriebenen Stiftungskonstruktion gegründet oder auch Konzerne ohne natürliche Personen als Eigentümer in diese Gesellschaftsform überführt werden. Dies wäre eine „sanfte Sozialisierung“. Ein geeigneter Kandidat – mit Leuchtturm-Funktion für die gesamte deutsche Wirtschaft – wäre zum Beispiel die zu 100 Prozent staatliche Deutsche Bahn AG. Auf den ersten Blick mag dies etwas abseitig wirken. Unmöglich erscheint es aber nicht. In den 1950er Jahren hat es ernsthafte Versuche gegeben, die Volkswagen-Werke in eine Stiftung zu überführen. Hintergrund: Die Eigentumsrechte von VW waren damals umstritten. Die Anstrengungen der SPD sind jedoch am Widerstand der Adenauer-Regierung gescheitert, der Autohersteller wurde in eine börsennotierte Aktiengesellschaft umgewandelt. Als fauler Kompromiss wurde aus den Bundesanteilen zusätzlich die Stiftung Volkswagenwerk gegründet, die aber keinerlei Trägerfunktion für das Unternehmen ausübt und ausschließlich der Förderung der Wissenschaft dient.

Volkswagen war (schon) damals der größte Autohersteller der Welt und hätte eine enorme Vorbildfunktion haben können – für Deutschland und darüber hinaus. Wäre der Umwandlungsversuch von Erfolg gekrönt gewesen, hätte sich das Stiftungsmodell heute schon weit stärker etabliert. So ist nun eine Wiederbelebung der Idee geboten.

Pionierunternehmen gibt es bereits

Das beschriebene Konstrukt des demokratischen Unternehmens ist beileibe keine Utopie. Es existieren bereits Unternehmen dieser Art – und sie sind sehr erfolgreich. Nach einer Erhebung aus dem Jahr 2008 (es existieren leider keine neueren, verlässlichen Zahlen) gibt es in Deutschland 419 stiftungsgetragene Unternehmen. Auf Grund des Stiftungsbooms, der seit einigen Jahren herrscht, dürften seitdem noch einige hinzugekommen sein. Das Modell des demokratischen Unternehmens lässt sich allerdings nur vollständig umsetzen, wenn das Unternehmen zu 100 Prozent in das Eigentum einer Stiftung übergegangen ist. Zumindest sollte mit einem mindestens 75 prozentigen Anteil der Stiftung eine Sperrminorität der anderen Eigner ausgeschlossen sein. Andernfalls wäre das Unternehmen nicht davor gefeit, dass Partikularinteressen zum Tragen kommen.

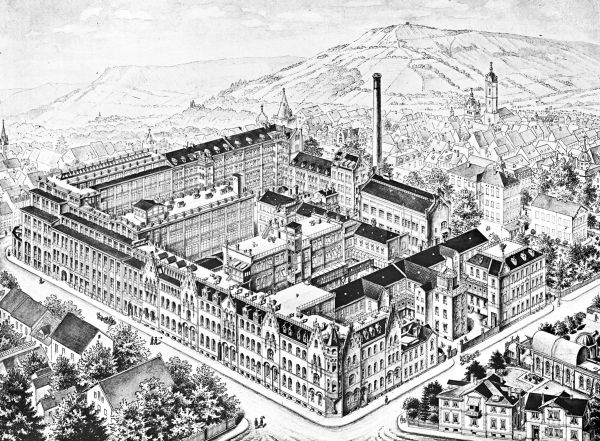

Das Hauptwerk von Carl Zeiss in Jena – kurz nach der Umwandlung des Unternehmens in eine Stiftung im Jahr 1908. Grafik: Carl Zeiss

Nach der Statistik von 2008 reduziert sich die Zahl der Unternehmen, die sich zu 100 Prozent in Stiftungsbesitz befinden, auf knapp 150. Darunter befinden sich viele, die nicht nach demokratischen Prinzipien organisiert sind, aber eben auch die genannten Leuchttürme. Das bekannteste dieser Unternehmen dürfte der Optoelektronik-Riese Carl Zeiss sein. Bei der Carl Zeiss AG handelt es sich zudem um das älteste Stiftungsunternehmen in Deutschland. Es wurde 1846 gegründet und gut vierzig Jahre später in eine Stiftung umgewandelt. Damals und noch Jahrzehnte darüber hinaus wirkte Carl Zeiss zusammen mit seinem Partnerunternehmen Schott Glas als Pionier bei Arbeitnehmerrechten und Sozialleistungen für seine Beschäftigten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Carl Zeiss mit seinem Stammsitz in Jena zwangsverstaatlicht, die Originalversion des Unternehmens samt seiner Stiftungskonstruktion musste danach mühsam im schwäbischen Oberkochen wiederhergestellt werden. Nach der deutschen Vereinigung 1990 nahm das schwäbische Carl Zeiss seine zum Teil maroden ostdeutschen Töchter wieder auf (der VEB war nach der Wende filetiert worden), was den Konzern allerdings in eine schwere Existenzkrise stürzte. Carl Zeiss meisterte sie zwar – allerdings auch nur dadurch, dass u.a. Einschnitte bei den Leistungen für die Arbeitnehmer vorgenommen wurden.

Leuchtturm Nr. 1: Der Kosmetik-Hersteller Wala („Dr. Hauschka“)

Zu den Leuchttürmen heute gehören zwei Mittelständler: Die Autohauskette Hoppmann Autowelt aus Siegen und der Naturkosmetik-Hersteller Wala aus dem schwäbischen Bad Boll. Die Wala GmbH stellt Arzneimittel her, ist vor allem aber durch seine Biokosmetik-Marke „Dr. Hauschka“ bekannt. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen mit seinen rund 1.000 Beschäftigten 132,5 Millionen Euro Umsatz. Die Wala arbeitet auf Grundlage der Anthroposophie. Für den Bereich Wirtschaft bedeutet dies, dass Kooperation wichtiger als Wettbewerb ist und dass der Dienst an der Gesellschaft im Vordergrund steht, nicht die individuelle Profitmaximierung. Im Mittelpunkt steht für Wala die Frage: „Wie versorge ich die Menschen am Besten?“

Die runde Bauform verrät es: Die Wala-Stifter sind Anthroposophen. Foto: Wala

1987 überführten Karl Kossmann und Heinz-Hartmut Vogel als alleinige Gesellschafter (Gründer Dr. Hauschka und seine Frau waren bereits verstorben) die Wala in eine, genauer gesagt: zwei Stiftungen. Die eine, die gemeinnützige Dr. Hauschka-Stiftung, ist ausschließlich für die medizinische Forschung und Ausbildung zuständig. Die andere, die privatnützige und damit auch steuerpflichtige Wala-Stiftung, fungiert als Träger des Unternehmens, der Wala GmbH. Dies ist insofern eine sehr gelungene Konstruktion, als nicht eine Stiftung und damit ein Stiftungsvorstand Expertise in beiden Feldern mitbringen muss, sondern beide Aufgaben getrennt voneinander, bei Bedarf aber auch koordiniert erfüllt werden können. Die Wala GmbH reinvestiert einen Großteil ihres Gewinns bzw. bildet Rücklagen, sodass die Eigenkapitalquote um die 50-Prozent-Marke pendelt. Damit ist – bei geringer Abhängigkeit von Bankkrediten – das Insolvenz-Risiko stark minimiert. Das Unternehmen kann auch schlechtere Jahre unbeschadet überstehen, ohne Mitarbeiter entlassen zu müssen. Rund ein Drittel ihres Gewinns schüttet die Wala an ihre Mitarbeiter aus: Zum einen als baren Jahresbonus in gleicher Höhe pro Beschäftigten (exra Manager-Boni gibt es nicht); zum anderen als unbare Gratifikation, die der Beschäftigte über seine Jahre in Anstellung anspart und dann in Rente ausgezahlt bekommt. „Es gibt Mitarbeiter, die Ansprüche in Höhe eines ordentlichen sechsstelligen Euro-Betrags erworben haben“, sagt Philip Lettmann, langjähriger Wala-Finanzgeschäftsführer und seit Mitte 2020 Vorstandsmitglied der Wala-Stiftung.

Wie bei fast allen Unternehmen, die nach biologisch-ökologischen Prinzipien produzieren, findet die Herstellung der Wala-Endprodukte fast ausschließlich im heimischen Bad Boll statt. So sichert die Wala Arbeitsplätze in Deutschland. Bei den 1000 Heilpflanzen und –kräutern gilt zwar grundsätzlich auch die Devise „so regional wie möglich“, doch wachsen nicht alle dieser Pflanzen in Deutschland. So versucht die Wala, das Notwendige mit dem Nützlichen zu verbinden und den Einkauf entwicklungspolitisch zu nutzen. Zusammen mit der Welthungerhilfe betreibt das Unternehmen ein Projekt, um die Bergbauern in Afghanistan vom Mohn-Anbau, dem Grundstoff von Heroin, abzubringen. Dazu garantiert die Wala den Bauern die Abnahme bestimmter Mengen von Rosenöl aus Bio-Rosen. Ein ähnliches Förderprogramm betreiben die „sanften Schwaben“ in Indien, woher sie den Hauptteil ihres Rizinusöls beziehen.

Leuchtturm Nr. 2: Die Autohaus-Kette Hoppmann Autowelt

Autos zu verkaufen gilt gemeinhin als schwieriges und mitunter auch schmieriges Geschäft. Denn der Wettbewerbsdruck ist extrem und die Konkurrenz oft nicht zimperlich in ihren Methoden. Umso außergewöhnlicher muss es da erscheinen, dass sich ein Autohaus wie die „Hoppmann Autowelt“ festen ethischen Grundsätzen verschreibt und Demokratie bis in die Ebene des Tagesgeschäfts praktiziert. Hoppmann erwirtschaftete 2020 mit seinen rund 330 Beschäftigten einen Jahresumsatz fast 140 Millionen Euro. An acht Standorten im Sieger Land vertreibt das Autohaus Modelle sieben verschiedener Marken und betreibt zudem einen großen Werkstatt- und Servicekomplex. Gegründet hatte das Unternehmen Martin Hoppmann 1936 durch den Kauf einer Werkstatt in Siegen. Mit der verstärkten Motorisierung seit Beginn der 1950er Jahre boomte auch das Autohaus.

Von außen sieht es aus wie ein klassisches Autohaus: Hoppmann in Siegen. Foto: Lutz Frühbrodt

Mitten in dieser Zeit übernahm Sohn Klaus Hoppmann-König die Leitung und verlor nicht viel Zeit, das Unternehmen nach seinen sozialethischen Idealen umzugestalten. Hoppmann-König fühlte sich von den Frühsozialisten und der Bekennenden Kirche inspiriert, aber auch die persönlichen Nachkriegserfahrungen prägten ihn. „Ich erlebte mit“, schrieb er später in seinen Memoiren, „wie der väterliche Betrieb buchstäblich Stein auf Stein aus den Trümmern wieder aufgebaut wurde, wobei sich der Unternehmer, die Handwerker und die Angestellten in gleicher Weise engagierten, so als ginge es allen um ein gemeinsames Eigentum.“

1974 setzte Klaus Hoppmann-König den vorläufigen Schlusspunkt seines umfassenden Reformprogramms um, das er seit 1961 in Angriff genommen hatte: Er wandelte die Hoppmann Autowelt in ein Stiftungsunternehmen um. Alleiniger Träger des Unternehmens wurde die gemeinnützige „Hoppmann-Stiftung Demokratie im Alltag“, die Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland und Afrika fördert. Von den Jahresüberschüssen der Autohauskette fließt ein Teil, ein Prozent des Eigenkapitals des Unternehmens, an die Stiftung. In Zahlen gesprochen derzeit rund 160.000 Euro pro Jahr. Die Eigenkapitalbasis wird aber zugleich gestärkt, indem jedes Jahr ein fester Anteil des Gewinns „zurückgelegt“ wird.

Von der verbleibenden Summe, dem „verteilbaren Gewinn“, fließen 50 Prozent für Investitionen in das Unternehmen zurück. Die andere Hälfte geht als Erfolgsbeteiligung an die Mitarbeiter. Dabei erhält jeder Angestellte die gleiche Summe als Bonus – unabhängig von der Höhe seines Gehalts. Die Erfolgsbeteiligung wird zu einem Teil bar über das Jahr ausgezahlt, zum anderen Teil erst nach Ausscheiden aus dem Berufsleben. Das angesparte Kapital wird zwischenzeitlich mit beachtlichen sechs Prozent verzinst. Nach einer wissenschaftlichen Umfrage schätzen die Hoppmann-Beschäftigten die Erfolgsbeteiligung weniger als materiellen Zuverdienst, sondern sehen sie vielmehr als Wertschätzung ihrer Arbeit. Dies steigert ihre Motivation, zumal die weitgehende Arbeitsplatzsicherheit das Wohlbefinden und damit das Engagement steigert.

„Mehr Mitbestimmung führt zu größerer Akzeptanz“, heißt es bei Hoppmann. Finanzgeschäftsführer Martin Schneider. Foto: Frühbrodt

Was die Hoppmann-Autowelt zu einem wirklich demokratischen Unternehmen macht, ist ihr Mitbestimmungsmodell. Nach dem Betriebsverfassungsgesetz von 1952/1972 muss die Unternehmensleitung den drei- bis siebenköpfigen Wirtschaftsausschuss, in dem mindestens ein Mitglied des Betriebsrats vertreten sein muss, regelmäßig über die wirtschaftlichen Angelegenheiten informieren, dabei vor allem über die Entwicklung der Geschäfte und über größere Veränderungen wie Zukäufe oder Werkschließungen. Die Mitbestimmung bei Hoppmann geht weit über das Informations- und Beratungsrecht eines konventionellen Wirtschaftsausschusses hinaus. Seit 1973 ist der Ausschuss paritätisch mit der Vertretern der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite besetzt. Das entscheidende Moment der Mitbestimmung liegt darin, dass der Wirtschaftsausschuss nicht nur alle wichtigen wirtschaftlichen Angelegenheiten berät, sondern auch beschließt, vor allem alle größeren Investitions- und Verkaufsplanungen.

Das Hoppmann-Modell geht aber noch einen Schritt über die 1976 für Großunternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten eingeführte paritätische Mitbestimmung hinaus. Bei einer Pattsituation hat nicht der Vorsitzende und damit die Arbeitgeberseite das letzte Wort. Vielmehr müsste die Stiftung in einer solchen Situation einen neutralen Schlichter berufen. In der Praxis hat der Wirtschaftsausschuss im Grunde alle Beschlüsse letztlich im Konsens gefasst, heißt es bei Hoppmann.

Bei den wenigen Mehrheitsbeschlüssen sei die Verteilung der Stimmen quer durch die Fraktionen gegangen – was ein Hinweis darauf sein soll, dass es keine direkte Konfrontation zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gegeben habe. „Unser demokratisch organisierter Wirtschaftsausschuss verlangsamt betriebswirtschaftliche Entscheidungen nicht“, sagt Martin Schneider, kaufmännischer Leiter bei Hoppmann. „Durch die aktive Einbeziehung des Betriebsrats werden die Beschlüsse vielmehr fundierter. Eben weil sie frühzeitig diskutiert worden sind. Damit steigt auch die Akzeptanz im Unternehmen.“

Welche Unternehmen sich für die Transformation eignen

Bleibt die Frage, welche Unternehmer den handverlesenen Vorzeige-Unternehmen nacheifern und bereit sind, ihr Eigentum aus eigenen Stücken in einer Stiftung zu sozialisieren. Eines steht fest: Das Potenzial ist extrem groß. Nach Berechnungen des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung benötigen in Deutschland rund 22.000 Unternehmen pro Jahr eine geeignete Nachfolgeregelung. Naheliegend, dass es sich dabei in erster Linie um kleinere und mittelständische Unternehmen handelt.

Und wenn es nicht die alten Patriarchen sind, so könnten die Erben nicht nur mehr Mut aufbringen, sondern auch ein höheres Maß an sozialer Verantwortung verspüren.

Beim Thema Nachfolge finden immer mehr Eigentümer die für sie optimale Lösung darin, ihr Lebenswerk auf Dauer mit einer Stiftungskonstruktion abzusichern. Sicher, es ist ein sehr großes persönliches Opfer, noch einen Schritt weiter zu gehen und dabei künftig nicht mehr voll über sein Eigentum verfügen zu können, weil man sein Kapital in einem demokratischen Unternehmen „neutralisiert“. Doch zumindest einige Unternehmer – diejenigen mit Wagemut, Charisma und ausgeprägtem Ethos – werden diesen Schritt wagen. Und wenn es nicht die Altvorderen und Patriarchen sind, so könnten die Erben nicht nur mehr jugendlichen Mut aufbringen, sondern auch ein (noch) höheres Maß an sozialer Verantwortung verspüren.

© 2022 Die Zweite Aufklärung (Titelfoto: Corepics/Deposit)

3 Comments

sehr vernünftige und wirtschaftsnahe vorstellungen

[…] L. (2013): Das demokratische Unternehmen. […]

[…] Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt, fragt: “Wenn denn unsere Gesellschaft demokratisch verfasst ist, warum ist es dann auch nicht unsere …. Er plädiert in seinem Magazin “Die Zweite Aufklärung”, dass Unternehmen mehr […]