Fünf Jahrzehnte lang war Günter Grass der Superstar der deutschen Literatur und hat diesen Status genutzt, um sich in fast jede politische Debatte einzumischen. Sein literarischer Erstling – „Die Blechtrommel“ von 1959 – gilt als Jahrhundertwerk, weil der Roman vermeintlich erstmals die deutsche Nazi-Vergangenheit richtig aufarbeitet. Das Stück aus dem Tollhaus Danzig lässt sich aber auch ganz anders lesen: Als eine Geschichte aus den deutschen Ostgebieten. Und als eine Geschichte der Vertreibung, wenngleich als eine unwirklich-unwahre. Auch mit seiner eigenen Vergangenheit ging der stets moralistisch argumentierende Grass nicht sehr sauber um. Ein Porträt in zwei Teilen über Westdeutschlands kulturellen Obermufti.

Grass und Böll, Böll und Grass

Günter Grass, der Große. Der ganz Große. Heinrich Böll und Günter Grass gelten als die bedeutendsten und alles überragenden Schriftsteller der ersten Nachkriegsjahrzehnte Westdeutschlands. Wobei Grass sicher seine Nase deutlich vorne sieht. „Böll und Grass“, „Grass und Böll“ – gerne werden sie in einem Atemzug genannt. Sie sind die führenden Literaten der Westrepublik, ihre Romane und Erzählungen gehören bald zum Standardrepertoire eines jeden Deutsch-Unterrichts. Mit ihren gesellschaftspolitisch eingefärbten Werken, aber auch mit ihren zahlreichen öffentlichen Einlassungen erlangen sie zudem den Ruf öffentlicher Intellektueller, deren Gravitas der eines Sumo-Ringers gleicht. Allerdings sind Böll und Grass so unterschiedlich wie Tag und Nacht, wie Himmel und Hölle, wie ein großer Literat und ein vermeintliches kulturelles Universalgenie. Denn „GG“ ist auch Bildhauer und Maler/Zeichner.

Günter Grass, der Alleskönner: Die Skulpturen des Künstlers lassen sich im Garten des Grass-Museums Lübeck bestaunen. Foto: Lutz Frühbrodt

Heinrich Böll geht gerne mal auf Konfrontationskurs, vor allem wenn es gegen die katholische Kirche und die politische Rechte geht. Doch der rheinische Moralist strahlt dabei immer etwas Sanftmütiges, sehr Menschliches aus. Und Böll tritt stets bescheiden auf. Günter Grass bildet das krasse Gegenteil. Er tritt nicht als Zweifler und Fragensteller in Erscheinung, auch wenn er das behauptet. Er schreitet als das personifizierte Selbstbewusstsein durchs Weltgeschehen. Er hat immer Antworten parat, er weiß sich stets im Recht.

Das ist nicht der einzige Unterschied zwischen den beiden Schreibern. Böll stammt aus dem tiefen Westen, aus Köln. Grass kommt aus dem fernen Osten, aus Danzig. Böll, der Ältere, geboren Ende 1917, stirbt früh im Jahr 1985. Grass, Jahrgang 1927 und damit zehn Jahre jünger, scheidet erst drei Jahrzehnte später aus der Welt. Ein zäher Hund. Böll ist wahrscheinlich keine Zeit geblieben, ganz ausführlich und ausschließlich über sein eigenes Leben zu schreiben. Grass dagegen veröffentlicht 2006 mit „Beim Häuten der Zwiebel“ seine Memoiren.

Genau genommen handelt es sich um ein Geständnis, das von mehreren hundert Seiten biografischer Nice-to-have-Trivia ummäntelt wird: Der große Antifaschist Günter Grass war bei der Waffen-SS. Böll macht schon früh keinen Hehl daraus, dass er einige Jahre als Wehrmachtssoldat „dienen“ musste. Grass erzählt der Öffentlichkeit Ähnliches, trägt aber sein düsteres Geheimnis, das wahre Ausmaß, jahrzehntelang als seelische Schwerlast mit sich herum, um hernach als Lebenslügner dazustehen. Denn gerade vor dem Hintergrund seines strikten Moralismus und seiner lupenrein linken Gesinnung wirkt das Grass’sche Schweigen umso verwerflicher. Wie klassische Doppelmoral.

Kein Platz neben Grass? Foto: BBoellinger/Pixabay

Böll unterstützt ab 1980 die junge Partei der Grünen. Grass schlägt sich lange Zeit auf die Seite der SPD. Böll bekommt 1972 den Nobelpreis für Literatur verliehen, Grass muss 25 Jahre länger darauf warten. Als 1999 der lang ersehnte Anruf aus Stockholm kommt, nimmt seine Frau das Gespräch entgegen. Grass nickt voller Genugtuung und macht sich auf den Weg zu einem Zahnarzttermin. Das so lancierte Narrativ Grass’scher Lässigkeit soll die Tatsache vernebeln, dass der fast schon krankhaft ehrgeizige Autor jahrzehntelang an seinem Projekt „Nobelpreis“ gearbeitet hat. Mit Romanen wie „Der Butt“ und „Die Rättin“, mit Erzählungen wie „Katz und Maus“ oder „Aus dem Tagebuch einer Schnecke“. Den Grundstein dafür legt er jedoch Ende 1959 mit der „Blechtrommel“. Ein Buch, das in vielerlei Hinsicht für Wirbel sorgt.

Die Besonderheiten der „Blechtrommel“: Grass‘ erste Autobiografie

Ohne Frage, „Die Blechtrommel“ ist ein außergewöhnliches Werk. Es fängt schon mit dem Umfang an. Die dtv-Taschenbuchausgabe aus dem Jahr 2021 (27. Auflage) umfasst satte 780 Seiten. Grass hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um die fiktive Lebensgeschichte des Oskar Matzerath niederzuschreiben. Die wahnwitzige Story über einen ganze 97 Zentimeter messenden Gnom, der seine Kindheit in Danzig verbringt, sich über die Piefigkeit der Nazis lustig macht, dann selbst zum Kollaborateur und Gaukler an der Westfront wird, nach Danzig zurückkehrt, um dann nach Düsseldorf überzusiedeln, wo er sich nach dem Krieg als Schwarzhändler, Musiker und Steinmetz verdingt.

All dies schildert Grass wortreich, manchmal auch wortgewaltig, mit einer ausgesprochenen Lust an der verbalen Pirouette und am überbordenden Fabulieren, mit zahllosen Nebenschauplätzen und zusätzlichen, ineinander verwobenen Erzählsträngen als Zugabe. Hier bildet sich bereits der typisch Grass’sche Erzählstil mit vielfach verschachtelten Sätzen heraus. Der gelernte Bildhauer Grass mag diese arg gedrechselte Sprache als fein ziseliert betrachtet haben, seine Kritiker eher als „verworren, gestelzt und umstandskrämerisch“ (Gerhard Henschel). Ein Stil, der seine zusätzliche Eigenheit daraus bezieht, dass die betont kunstvoll zusammengeschraubten Konstruktionen jäh von Verbalejakulationen wie „Pissen“ oder „Ficken“ durchbrochen werden. Dabei scheut Grass auch nicht vor dem zurück, was zu damaligen Zeiten – mitten in Adenauers Nierentisch-Ära – noch als pornografisch gelten muss: Explizit geschilderter Oralsex, vollzogen von einem minderjährigen Zwerg.

Ein Stil, der seine zusätzliche Eigenheit daraus bezieht, dass die betont kunstvoll zusammengeschraubten Konstruktionen jäh von Verbalejakulationen wie „Pissen“ oder „Ficken“ durchbrochen werden.

Das Buch stellt in vielfacher Hinsicht einen Bruch mit dem kritischen Realismus dar, der die ernste Literatur der 1950er dominierte. Grass hat sich mit seiner frühen Lyrik in die „Gruppe 47“ eingeschlichen, ist über sie zu einer gewissen Bekanntheit gelangt und hat ein Netzwerk im Literaturbetrieb aufgebaut, auch mit dessen Vertriebsschiene. Doch im Laufe der Jahre emanzipiert sich dieser gnadenlose Egozentriker von diesem losen Verbund westdeutscher Elite-Literaten, was sich nur zu gut in der Figur des Oskar Matzerath widerspiegelt. Denn dieser stellt keinen klassischen Helden dar, auch keinen Anti-Helden der Trümmerliteratur dieser Jahre, er sieht weder gut aus noch verhält er sich moralisch integer, wenngleich er doch mit einigen Supermann-Features ausgestattet ist, sodass er etwa mit seinem Geschrei Glas zerbersten lassen und mit seinem wilden Blechgetrommel alle anderen um sich herum völlig aus der Fassung bringen kann.

Als Ende 1959 die „Blechtrommel“ erscheint, zerbrechen sich vor allem die Kritiker den Kopf, wen um Himmels Willen die Hauptfigur symbolisieren soll. Dieser zwergwüchsige Oskar Matzerath, der einfach nicht erwachsen werden will und sich doch zuweilen gerade wie ein Erwachsener verhält, dann aber 150prozentig. Der so einflussreich wie Jesus sein will und diesen zugleich doch verhöhnt. Da gibt es Kritiker, die wollen in Oskar eine Hitler-Karikatur entdecken. Da gibt es aber auch welche, die dechiffrieren ihn als den „Menschen an sich“, Opfer wie Täter in einer Person. Und da melden sich schließlich auch solche zu Wort, die wollen in Oskar eine moralische Instanz erkennen, der der Menschheit den Spiegel vorhält. Als eine triebgesteuerte Instanz ohne Über-Ich, die durch ihre Sicht und ihr Handeln die widersinnigen Normen und Gesetze der Menschen durchschaut und diese mit Wucht aushebelt. (1) Dies passt freilich gut zum damaligen Zeitgeist der Intellektuellen-Szene. So will etwa der französische Philosoph Michel Foucault wissen, dass die nur scheinbar Verrückten, die in geschlossene Anstalten verbracht werden, den wahren Durchblick haben.

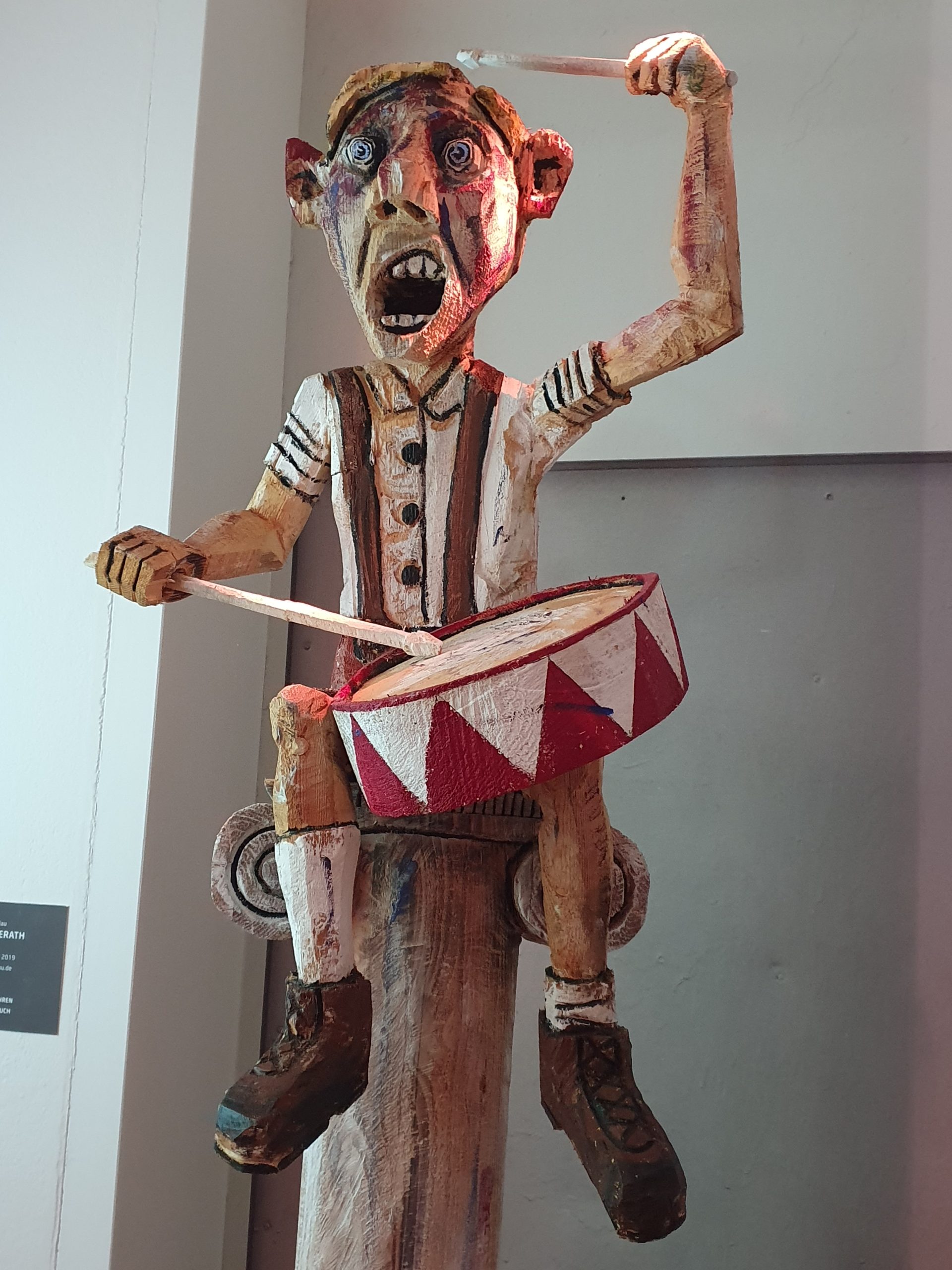

Oskar Matzerath als Kunstwerk aus Fichtenholz von Peer Oliver Nau, drapiert im Lübecker Grass-Museum. Foto: Lutz Frühbrodt

Leser, vor allem wenn sie sich Kritiker oder Literaturwissenschaftler nennen, mögen alles und nichts in das Schrifttum von Romanciers hineininterpretieren. Das ist ihr gutes Recht. Was sie allerdings häufig übersehen (wollen), ist, dass Schriftsteller in allererster Linie eigentlich nur über sich selbst schreiben. Gerade in ihren Erstlingswerken ist das mehr die Regel als die Ausnahme. So auch bei Grass. In der „Blechtrommel“ resümiert er vor allem seine Kindheit in Danzig. Sie muss ihm weit entrückt erscheinen, denn mit 17 Jahren sieht er sie zum letzten Mal. Bis auf weiteres. Und Oskar M. ist nicht nur sein literarisches Geschöpf, sondern vielmehr sein Spiegelbild, wenn auch künstlerisch gekonnt verzerrt.

Wie Oskar Matzerath kommt auch Günter Grass im Jahr 1927 zur Welt, wie Oskar in Danzig-Langfuhr. Oskar stürzt sich eine Treppe zum Vorratskeller hinab, damit er nicht weiterwachsen muss. Er wird keinen Meter groß, später legt er noch 30 Zentimeter zu, davon wächst ihm jedoch ein Buckel. Grass misst nur runde 1 Meter 70, also auch kein Riese. Sein „Buckel“ besteht jedoch in einer Progenie, einer Art Unterbiss. Die Zähne seines Oberkiefers „beißen“ bei geschlossenem Mund hinter die Zähne seines Unterkiefers. Obwohl sich Grass wohl für ein Genie hielt, hadert er stark mit seiner Progenie, verständlicherweise. „Vorgeschoben das Kinn, die Unterlippe. Schon buckelt sich der Nasenrücken“, kasteit er sich in seinen Memoiren. Deshalb trägt GG, als er zur öffentlichen Person wird, einen Schnauzbart, dessen einzelne Haare zuweilen so weit über die Oberlippe ragen, dass er maximal verdecken soll. Zusammen mit seiner Pfeife und seiner schmalen, nach vorne gerückten Lesebrille wird der Schnäuzer zur Corporate Identity des GG. Gewollt oder ungewollt bildet er damit die Karikatur eines Intellektuellen.

Oskars Vater ist ein farbloser Kleinbürger, der seine Gefühle am besten in Suppen ausdrücken kann. Früh wird er Nazi-Mitläufer. Ganz wie Grass‘ echter Vater Willy. Mit ihm kann er nichts anfangen. Im Roman verrät er ihn an die Rotarmisten, die ihn nach ihrem Einmarsch Anfang 1945 sofort zersieben. Günter alias Oskar ist Mamas Liebling. Die Liebe beruht auf Gegenseitigkeit. Grass‘ real existierende Mutter Helene führt ein Kolonialwarengeschäft, das nicht besonders gut läuft, weshalb GG in eher ärmlichen Verhältnissen aufwächst. Aber: Viele Kunden lassen anschreiben und so schickt die Mutter den halbwüchsigen Günter los, um die Schulden einzutreiben, von denen der Junge eine Provision bekommt. Früh bildet sich so bei GG eine ausgesprochen merkantile Herangehensweise an die Dinge des Lebens aus. Später, Anfang 1953, wird er in der Schweiz seine erste Frau Anna kennenlernen. Anna Schwarz ist Tanzschülerin und so richtig nahe kommen die beiden sich auch nur beim Tanzen, räumt GG später in seinen Memoiren ein.

Eigentlich ist er mehr auf eine von Annas Schwestern scharf. Aber dann er nimmt doch gerne Anna, zumal ja auch sie aus einer steinreichen Familie stammt. „…der Bücherschrank meiner Schwiegereltern war Annas Mitgift“, erinnert sich Grass ganz unverhohlen. „Sie zu heiraten, machte mich überdies reich.“ Dieser ausgesprochen utilitaristische Wesenszug paart sich mit einem ausgesprochenen Hang zur Selbstdarstellung. Auch hier wieder eine Parallele: Der junge Grass agiert ähnlich gewitzt, durchtrieben und frech wie Oskar, der auch stets weiß, wie er seine Ziele erreicht. Mit Cleverness, Nerverei und Gerissenheit.

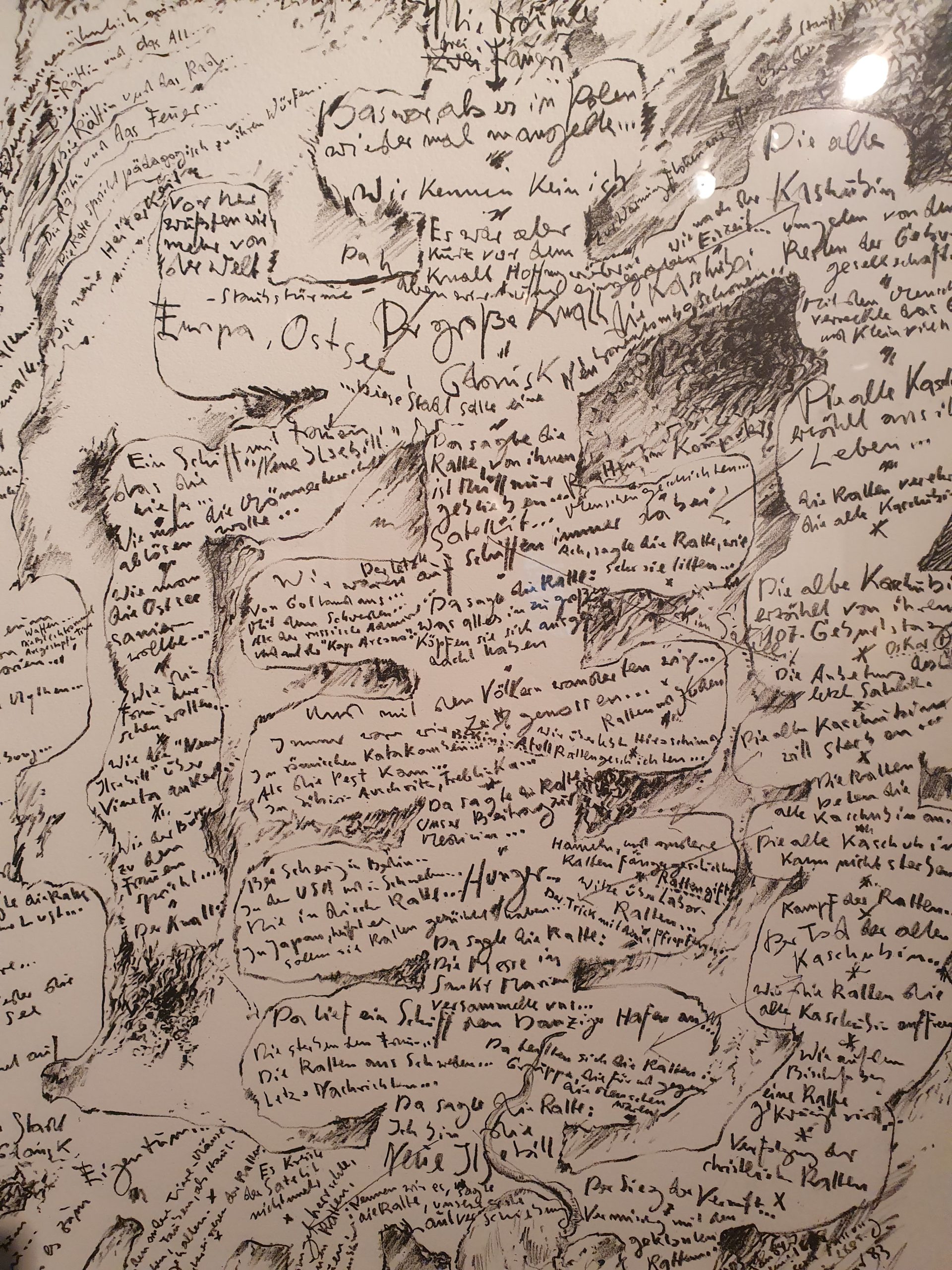

Die Storyline der „Blechtrommel“. Ausgestellt im Lübecker Grass-Museum. Foto: Lutz Frühbrodt

Günter/Oskars Mutter ist kaschubischer Herkunft. Die Kaschuben sind ein westslawisches Völkchen, das westlich von Danzig im ländlichen Pommern lebt. Ein „Dazwischenvolk“, wie Volker Weidermann es nennt (2). Für die Polen sind die Kaschuben nicht polnisch genug, für die Deutschen nicht deutsch genug. Als Hitler-Junge und Gymnasiast schreibt GG seinen ersten Roman: „Die Kaschuben“. In der Schule macht Grass keine besonders gute Figur. Er wird noch nicht einmal das Abitur schaffen. Oskar verweigert sogar vehement jegliche Schulausbildung.

Die ersten Kapitel der „Blechtrommel“ beginnen mit der Geschichte der Großmutter, die stets vier bis fünf Röcke übereinander trägt. Und als ein Brandstifter auf der Flucht vor der Gendarmerie unter eben diese Röcke schlüpft, wird Oskars Mutter gezeugt. Das klingt wie ein derber Schwank aus alten Zeiten und soll wohl an die kaschubisch-slawische Erzähltradition anknüpfen. Tatsächlich gibt es wie im Roman auch den Onkel, der bei der Polnischen Post arbeitet. Onkel Franciszek Krauze. Als im September 1939 die Nazis in Polen einmarschieren, verteidigt er das Danziger Postgebäude der polnisch-kaschubischen Minderheit und wird dabei erschossen. Genau wie Oskars Onkel Jan Bronski. Ob Onkel Franciszek auch etwas mit Mutter Helene hatte, so wie Oskars Mutter Agnes mit Jan, bleibt wohl für immer im Verborgenen.

Vertreibung light und Vertreibung in Echt

Quasi en passant pinselt Grass mit seiner Oskar-Geschichte ein Sittenbild der Vorkriegszeit und dabei vor allem der damaligen Multikulti-Metropole Danzig. Die zuvor zum Deutschen Reich gehörende Hafenstadt an der Ostsee samt angrenzender kleinerer Orte bekommt 1919 vom Völkerbund den Status einer neutralen, unabhängigen Stadt. Ein Jahrzehnt scheint dies gut zu gehen. Deutsche, die die überwältigende Mehrheit bilden, Polen, Kaschuben, Christen wie Juden leben friedfertig zusammen. Als Sinnbild dafür läuft Oskar auf einer Trommel herum, die in den polnischen Farben rot-weiß gemustert ist. Anfang der 1930er übernehmen jedoch die Nazis die Macht und wollen die Freie Stadt vollständig „regermanisieren“. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Danzig Polen zugeschlagen, weshalb die Stadt für viele Deutsche aus dem Westen zur Terra Incognita wird, zumindest zum einem Ort aus einer fernen Zeit in einer fernen Welt, von der Grass zu berichten weiß.

Oskars Mutter stirbt früh, jedenfalls deutlich früher als die reale von Grass. Bald arbeitet und lebt jedoch eine neue Gehilfin, Maria, im Kolonialwarengeschäft, mit der sowohl Vater Matzerath als auch Sohn Oskar wilden Sex haben. Dabei zeugt Oskar, so glaubt er zumindest, seinen Sohn Kurt. Dann rückt die Rote Armee immer weiter nach Westen vor und erobert Anfang 1945 auch Danzig. Ein orthodoxer Jude aus dem ukrainischen Lwiw übernimmt auf Geheiß der Sowjets das Geschäft; seine gesamte Familie ist zuvor im KZ Treblinka zu Tode gekommen. Oskar, Maria und „Kurtchen“ machen sich Richtung Rheinland auf, weil dort Marias Schwester lebt.

Günter Grass 1958 mit einem seiner Zwilllingssöhne. Genau zu dieser Zeit schrieb er an der „Blechtrommel“. Foto: Barbara Niggl-Radloff / Münchner Stadtmuseum / Wikicommons

Hier beginnen nun die größeren Abweichungen von der Grass‘schen Real-Biografie. Denn Grass geht noch in den letzten Kampf, weiter westlich in Sachsen und Ostbrandenburg. Und was Grass seine literarischen Figuren erleben lässt, hat auch nur entfernt mit einer typischen Vertreibung dieser Tage zu tun. Die Flucht erfolgt in einem Güterzug. Wiederholt werden sie von ehemaligen Partisanen und polnischen Jugendbanden überfallen, die vor allem auf Geld, Wertsachen aller Art und selbst Kleidung aus sind. Ein alter Sozialdemokrat weigert sich, seinen Anzug herzugeben, und bekommt dafür einen brutalen Stiefeltritt in den Magen. Er spuckt Blut und Kotter und verendet daraufhin jämmerlich – wenn man so will, eine Analogie auf die Dummheit sozialdemokratischen Widerstands.

Die wahre Geschichte der Vertreibung sieht oft ganz anders aus: Kilometer lange Tracks mit Menschen, die im besten Fall ein Pferdegespann haben, meist jedoch nicht mehr als einen Handwagen oder gar nur einen Rucksack, machen sich aus den deutschen Ostgebieten auf – weil sie Angst vor der Rache der Rotarmisten und der Polen haben oder aber weil diese sie bereits aus ihrer Heimat vertrieben haben. Großgrundbesitzer, Kleinbauern, Städter. Bis zu 14 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge strömen ab Anfang 1945 in das noch verbliebene Deutschland. Sie stammen vorwiegend aus Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, Schlesien und Böhmen. Bis zu zwei Millionen Menschen kommen dabei ums Leben. Das Deutsche Reich verliert ein Viertel seines 1919 abgesteckten Territoriums.

In Rest-Deutschland angekommen, stoßen die Vertriebenen oft auf Ablehnung und werden als „Polacken“, „Zigeuner“, „Flüchtlingsschweine“ oder „Rucksackdeutsche“ abgekanzelt. Die Deutschen vor Ort, meist auf dem Lande, müssen nicht nur für die Ausgebombten aus den Städten, sondern nun auch für die Vertriebenen Platz schaffen. „Nach 1945 war ihre Anwesenheit die ungeliebte Mahnung an den gemeinsam verlorenen Krieg, den man am liebsten verdrängen und vergessen wollte“, schreibt der Historiker Andreas Kossert in seiner Studie „Kalte Heimat“ (3). Oft werden die Vertriebenen als Super-Nazis und damit als die eigentlich Schuldigen gebrandmarkt.

Hinzu kommen große Mentalitätsunterschiede. „Bauern aus Galizien trafen auf urbane Württemberger, Prager Großbürger auf Oberfranken auf dem Land. Dialekte, Mentalitäten, Konfessionen und Sozialisationen – die Unterschiede könnten kaum größer sein“, schreibt Kossert. Es braut sich schnell ein „cultural clash“ zusammen: Die Integration erweist sich als schwierig. Nur die materielle Entschädigung gelingt einigermaßen, durch den sogenannten Lastenausgleich Anfang der fünfziger Jahre. Hauptprofiteure sind jedoch ausgerechnet die enteigneten „ostelbischen“ Großgrundbesitzer.

Eine vertriebene Familie, irgendwo in Norddeutschland. Der Vater bettelt mit Ziehharmonika-Spiel um Spenden. Vertriebene aus den Ostgebieten waren im Westen nicht wohl gelitten. Foto: Bundesarchiv

Grass schildert die Einweisung seiner Familie auf einem Bauernhof im Bergischen Land. Allerdings erst Jahrzehnte später in seinen Memoiren „Beim Häuten der Zwiebel“ (2006). In der „Blechtrommel“ erzählt der Autor eine ganz andere Geschichte. Oskar, Maria und Kurt kommen in Düsseldorf bei ihrer Schwester Guste unter und steigen umgehend sehr erfolgreich in den Schwarzhandel ein, bevor Oskar bei einem Steinmetz in der Lehre geht. Im Roman knüpft Grass hier wieder an sein reales Leben an. Er landet ebenfalls in Düsseldorf, lässt sich erst zum Steinmetz, dann zum Bildhauer anlernen.

Das Thema „Vertreibung“ behandelt Grass – zumindest aus heutiger Sicht – literarisch dürftig und politisch unehrlich, da völlig verharmlosend. Mit der „Blechtrommel“ peilt er ja schließlich seinen großen künstlerischen Durchbruch an, weshalb er lieber mit seinen pornografisch angehauchten Szenen aneckt, als das heiße Eisen Vertreibung anzupacken. Das Thema gilt als hochproblematisch in der westdeutschen Politik und zugleich als eines, bei dem man nichts gewinnen kann. Als Grass sein Werk vollendet, sind die Vertriebenen-Verbände bereits an den rechten politischen Rand gerückt. Seit den 1960ern gelten sie pauschal als Revanchisten, die ein überkommenes Brauchtum feiern und mit Parolen wie „Schlesien bleibt unser!“ die Entspannung mit dem Osten konterkarieren wollen. Die westdeutsche Außenpolitik klammert sich offiziell an die alten Ostgebiete, indem sie die Oder-Neiße-Linie nicht anerkennen will.

Die Grass’sche Ignoranz bildet freilich keine Ausnahmeerscheinung in der westdeutschen Nachkriegskultur. Die deutschen Ostgebiete und die Vertreibung der Deutschen aus ihnen sind zwar Themen bei eher populären Schriftstellern wie Konsalik und Kempowski. Und auch der honorige Siegfried Lenz erinnert sich 1955 in „So zärtlich war Suleyken“ an seine verlorene masurische Heimat. Nicht selten kommen die Vertriebenen aber nicht gut weg. In dem extrem erfolgreichen Heimatfilm „Grün ist die Heide“ (1951) zum Beispiel kann der schlesische Ex-Gutsbesitzer seinen Verlust nicht verschmerzen und wird deshalb zum Wilderer. Die Kinofilme der 60er und 70er meiden das Thema dann vollends.

In der DDR landen immerhin 4,3 Mio. der insgesamt zwölf Millionen „Umsiedler“, so der anfängliche SED-Jargon. Ab 1950 heißen sie offiziell nur noch „Neubürger“ und müssen sich ohne Wenn und Aber in die neue sozialistische Gesellschaft eingliedern, auch kulturell. In der DDR wird das Thema „schön geschrieben“, so etwa durch Benno Voelkners „Die Tage werden heller“ (1952), wo die Vertriebenen geradezu dankbar sind, dass sie nicht länger in Danzig leben müssen und die Polen mit ordnender Hand übernehmen. (4)

Als das Ost-Fernsehen 1968 den mehrteiligen Spielfilm „Wege übers Land“ ausstrahlt, schauen fast 80 Prozent der Bevölkerung zu, wie eine besondere Art der Geschichtsklitterung betrieben wird. Denn in dem Film ziehen Deutsche überhaupt erst in ein von Nazis besetztes Polen, um sich dort als Großbauern breit zu machen. Nach DDR-Lesart gibt es vorher offensichtlich keine Deutschen in den deutschen Ostgebieten. Erst 1976 wird Christa Wolf in „Kindheitsmuster“ das (eigene) Thema erstmals differenzierter aufgreifen, indem sie als Erwachsene in ihre polnische Heimatstadt fährt und sich an ihre Kindheit erinnert.

Der Prototyp des politischen Schriftstellers

Mit der „Blechtrommel“ wird Günter Grass über Nacht berühmt. Das Buch verkauft sich in Deutschland, aber auch in anderen Ländern wie geschnitten Brot. Die geschätzte Weltauflage hat sich über die Jahrzehnte auf rund vier Millionen Exemplare aufgetürmt. Als 1979 Volker Schlöndorff den Roman kongenial verfilmt und der Streifen daraufhin in Cannes mit der Goldenen Palme und in Hollywood mit einem Oscar [sic!] prämiert wird, erfährt GG einen zusätzlichen globalen Popularitätsschub. 1999 mit dem Literaturnobelpreis kann der inzwischen 72-Jährige die nächste und letzte Ruhmstufe zünden.

Volles Haus: Günter Grass spricht 1969 auf einer Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Kiel. Foto: Statdarchiv Kiel / Wikicommons

Warum der „Blechtrommel“ so ein enormer und dauerhafter Erfolg beschieden ist, mag viele Ursachen haben. Der groteske Inhalt, die außergewöhnliche Erzählstil, Anderes. Es gibt auch zwei sehr konkrete Gründe. Der erste: Als das Buch Ende 1959 erscheint, sind zwar schon „Das Treibhaus“ von Wolfgang Koeppen und „Billard um halb zehn“ von Heinrich Böll auf dem Markt. In diesen Büchern wirft die NS-Zeit aber eher ihre langen Schatten auf die restaurative Gegenwart. Grass schildert dagegen explizit die Jahre des Faschismus, auf seine ganz spezielle Weise. Doch das allein macht nicht den USP der „Blechtrommel“ aus. Grund Nummer zwei: Das Buch ist in hohem Maße skandalträchtig, weil es das ausschweifende Leben eines Zwerges schildert, gespickt mit deftigen Sexszenen, von denen der Spießer der fünfziger Jahre möglicherweise nicht einmal zu träumen wagt. Und dann macht sich dieser offenbar in jeder Hinsicht Verwachsene auch noch über die Kirche lustig und behauptet allen Ernstes: „Die Nachfolge Christi trat ich an.“

Bei Teilen der Kritik, vor allem den konservativen, stößt Grass mit seiner „Blechtrommel“ auf vehemente Ablehnung. Sie will in dem Machwerk geballte Pornografie und Blasphemie entdecken. Just aus diesen „Gründen“ verhindert der Bremer Senat, dass Grass, wie eigentlich schon von der Jury beschlossen, 1961 den Literaturpreis der Hansestadt verliehen bekommt. Mitte der 1960er verbrennen christliche Fanatiker Exemplare der „Blechtrommel“ am Düsseldorfer Rheinufer. (1) Als Ende der 1970er die Verfilmung für weltweiten Furor sorgt, versuchen protestantische Fundamentalisten in den USA, den Film wegen seiner angeblich pornografischen Szenen von Gerichten verbieten zu lassen. Vergebens.

Grass kann sich freuen. Für ihn bringt jeder neue Angriff, jeder neue „Skandal“ zusätzliche Schlagzeilen. Und diese bedeuten kostenlose Werbung für ihn. Schnell hat er einen eindeutigen Ruf als Bürgerschreck, Tabubrecher und Provokateur weg. Unbeirrt setzt GG mit seiner Erzählung „Katz und Maus“ (1961) und dem Roman „Hundejahre“ (1963) seine rückschauende Auseinandersetzung mit dem Faschismus fort. Später werden diese Werke zusammen mit der „Blechtrommel“ zur „Danziger Trilogie“ erhoben, zu einer literarischen Vergangenheitsbewältigung im Dienste an der gesamten bundesrepublikanischen Gesellschaft, wobei zu diesem Zeitpunkt noch geheim bleibt, dass GG dabei stets gegen den moralischen Mühlstein seiner eigenen befleckten Vergangenheit anschreibt.

Grass gilt nun als der literarische NS-Aufarbeiter par excellence. Wenig später, ab dem Sommer 1963, laufen auch die ersten Auschwitz-Prozesse in Westdeutschland an, mit denen die KZ-Wachmannschaften der SS vor Gericht kommen. Grass‘ Trilogie-Bücher wirken wie ein Prolog auf diese Prozesswelle. Andere westdeutsche Literaten schweigen sich fast vollständig zu diesem genauso relevanten wie sensiblen Ereignis der Zeit aus. Grass indes nutzt schon zu Beginn der sechziger Jahre seine Popularität, um sich in gesellschaftspolitische Debatten einzumischen. Damit versucht er zugleich, durchaus erfolgreich, die Rolle des Schriftstellers in der Gesellschaft neu zu bestimmen. Seiner Ansicht nach sollte sich die politische Betätigung von Künstler:innen nicht länger darin erschöpfen, Resolutionen und Protestbriefe mit zu unterzeichnen. Vielmehr sollten die Autor:innen selbst politische Initiativen starten.

„Politik will aufklären, indem sie zu überzeugen versucht, während die Literatur aufklärt, indem sie den Zweifel betreibt.“(Günter Grass)

Später bringt er seine Vorstellungen mit einem Satz auf den Punkt: „Politik will aufklären, indem sie zu überzeugen versucht, während die Literatur aufklärt, indem sie den Zweifel betreibt.“ Grass, der öffentliche Intellektuelle, sieht sich als Wandler zwischen den Welten. Über die lange Zeit von mehr als fünf Jahrzehnten sät er jede Menge Zweifel. In den Sechzigern und frühen Siebzigern versucht er es auch mit dem Überzeugen. Nach der „Blechtrommel“ kann man Grass für einen veritablen Anarcho halten, doch als durchaus machtbewusster Mensch schlägt sein Herz für die westdeutsche Sozialdemokratie – auch wenn die Beziehung immer wieder erheblichen Belastungsproben unterworfen ist. Seit 1961 schreibt GG Reden für Berlins Regierenden Bürgermeister Willy Brandt, der im selben Jahr auch erstmals zum Kanzlerkandidaten der SPD avanciert. 1965 gründet GG das SPD-Wahlkontor, in dem 20 junge Literaten – unter ihnen F.C. Delius, Peter Schneider und Gudrun Ensslin – Reden für SPD-Politiker verfassen.

Der politische Gegner goutiert dies überhaupt nicht. CDU-Kanzler Ludwig Erhard denunziert die politischen Autor:innen im Wahlkampf 1965 als „Banausen und Nichtskönner“ und versteigt sich obendrein zu der Behauptung, es gebe „einen gewissen Intellektualismus, der in Idiotie umschlägt.“ Weshalb er dazu aufruft, – man beachte das Wording – „Entartungserscheinungen“ in der modernen Kunst und Literatur entgegenzutreten. Der öffentliche Intellektuelle ist in dieser Zeit fast immer ein Linksintellektueller. Da mag die Gegenseite dann nur noch mit Schimpfkanonaden statt mit intellektuell gehaltvollen Argumenten reagieren.

Günter Grass in der von ihm gewünschten Nähe zu Bundeskanzler Willy Brandt. Sommerfest 1970 im Bonner Palais Schaumburg. Foto: Bundearchiv

Ende der Sechziger spielt Grass eine zentrale Rolle in der „Sozialdemokratischen Wählerinitiative“, die Willy Brandt endlich zum Bundeskanzler befördern will. GG gibt sich als einer der größten Fürsprecher der sozialliberalen Koalition. Angeblich stammt der berühmte Satz „Wir wollen mehr Demokratie wagen“, den Brandt 1969 in seiner ersten Regierungserklärung ausspricht, aus der Feder von Günter Grass. In dieser Zeit mischt sich GG auch außenpolitisch ein, etwa durch einen umstrittenen Ego-Trip nach Israel. Ende 1970 darf er höchst offiziell den neuen Bundeskanzler Brandt zu dessen Aussöhnungsbesuch nach Polen begleiten, für den gebürtigen Danziger eine große Ehre und ohne Zweifel ein hochgradig bewegendes Ereignis. Grass schielt inzwischen auf einen Ministerposten, zum Beispiel auf den für Entwicklungspolitik. Doch Brandt, der Einzelgänger, hält den gnadenlosen Selbstinszenierer Grass ganz bewusst auf Distanz. Der Literat, eingebunden in Ministerialbürokratie und Koalitionsdisziplin? Undenkbar.

1972 erscheint „Aus dem Tagebuch einer Schnecke“, in dem Grass unter anderem seine Erfahrungen als Wahlkämpfer niedergeschrieben hat. Denn 1969 ist er monatelang mit einem gesponserten VW-Bus quer durch die Republik gefahren, um für Willy zu werben. Aus dem Buch stammt auch das geflügelte Grass-Wort „Der Fortschritt ist eine Schnecke.“ Außerdem bemüht er in der Öffentlichkeit wiederholt sein Mantra „Erkenntnis plus Handwerk“. Damit grenzt er sich als Reformer ganz bewusst von den radikalen Achtundsechzigern ab, denen er höhnisch eine „angelesene Revolution“ andichten will. Nicht ohne Grund bezeichnet ihn in dieser Zeit der Schriftsteller-Kollege Horst Krüger als das „Wappentier der Republik.“

Dies bleibt aber keineswegs so. Im Laufe der Jahre glaubt Grass, sich zu allem und jeden äußern zu müssen. Zum § 218, zu Helmut Schmidts Kanzlerschaft, zu Biermanns Ausbürgerung, zum Waldsterben, zur Oderflut und und und. Selbst zum Städtebauförderungsgesetz gibt seinen Senf dazu. Er analysiert die Strukturprobleme der deutschen Textilindustrie und setzt sich für eine gesetzliche Krankenversicherung für Landwirte ein. (6) So mutiert er langsam aber sicher vom Wappentier der Republik zum Lautsprecher der Nation.

So mutiert er langsam aber sicher vom Wappentier der Republik zum Lautsprecher der Nation.

Seine unzähligen Einmischungsversuche werden aber auch immer schriller, radikaler, brachialer. So geht er über die Jahrzehnte mit der Außenpolitik Israels und der USA immer härter ins Gericht. Dieser Kurs kulminiert 2012 in dem Gedicht „Was gesagt werden muss“, in dem er die „Atommacht Israel“ vor einem angeblich drohenden Erstschlag gegen den Iran warnt, der in dieser Zeit (und wahrscheinlich bis heute) an einer Atombombe bastelt. Israel gefährde den ohnehin brüchigen Weltfrieden, mahnt Grass in seinem Gedicht, das eher einem Pamphlet gleicht. Grass habe die Grenze zum Antisemitismus überschritten, meinen Kritiker.

In den frühen Achtzigern, im Zeichen der hoch kontroversen Debatte um die NATO-Nachrüstung, wirft er den Schriftstellern wie quasi allen Westdeutschen ein moralisches Versagen vor, weil sie genauso wenig Widerstand gegen die US-Mittelstreckenraketen leisteten wie damals gegen die Machtübernahme durch Hitler. Auch typisch: Egal, ob es passt oder nicht, immer wieder schwingt GG die Nazi-Keule, wenn er sich mit aller Macht durchsetzen will. Ausgerechnet Grass.

Quellen

(1) Brunssen, Frank (2014): Günter Grass. Marburg.

(2) Weidermann, Weidermann (2019): Das Duell. Die Geschichte von Günter Grass und Marcel Reich-Ranicki. Köln.

(3) Kossert, Andreas (2009): Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945. 3. Aufl. München.

(4) Kossert, Andreas (2016): Wann ist man angekommen? Flüchtlinge und Vertriebene im Nachkriegsdeutschland, in: Deutschlandarchiv. Bonn.

(5) Bittermann, Klaus (2007): Lutschen am Brühwürfel, in: Bittermann, Klaus (Hg.), Literatur als Qual und Gequalle. Über den Kulturbetriebsintriganten Günter Grass. Berlin, S. 7-27.

(6) Henschel, Gerhard (2007): Aus dem Tagebuch eines Gockels, in: Bittermann, Klaus (Hg.), Literatur als Qual und Gequalle. Über den Kulturbetriebsintriganten Günter Grass. Berlin, S. 33-43.

(7) Henschel, Gerhard (2007): Beim Zwiebeln des Häuters, in: Bittermann, Klaus (Hg.), Literatur als Qual und Gequalle. Über den Kulturbetriebsintriganten Günter Grass. Berlin, S. 73-81.

(8) Droste, Wiglaf (2007): Feuer, Peife, Grass – wem nützt das was?, in: Bittermann, Klaus (Hg.), Literatur als Qual und Gequalle. Über den Kulturbetriebsintriganten Günter Grass. Berlin, S. 45-48.

Außerdem die wichtigsten Werke von Günter Grass, allen voran „Die Blechtrommel“.

In Teil 2 dieses Porträts lesen Sie, wie Günter Grass mit seiner SS-Vergangenheit umgeht und welches Verhältnis er zur DDR pflegt. Er schließt mit einer kritischen Würdigung des Schriftstellers.

© Die Zweite Aufklärung 2022 (Titelfoto: Blaues Sofa / Club Bertelsmann)

No Comment